Cannabis ist der botanische Name der Gattung Hanf und wird in der Umgangssprache auch für dessen Produkte – insbesondere für Marihuana (Blüten) und Haschisch (Harz) benutzt, wobei die drei Begriffe häufig synonym verwendet werden.

Obgleich Besitz und Gebrauch von Cannabis (noch) gesetzlichen Restriktionen unterliegen, hat die Legalisierung für medizinische Zwecke zur weiteren gesellschaftlichen Akzeptanz dieser Droge beigetragen. Dieser Umstand drückt sich auch darin aus, dass sich die Forderung nach kompletter Legalisierung des Cannabis-Gebrauchs in den Programmen von politischen Parteien findet (wobei sowohl die Zulassung für medizinische Zwecke durch die Bundesregierung 2017 als auch die Beschlüsse der entsprechenden Partei-Gremien für die komplette Legalisierung nicht unbedingt auf nüchterner Betrachtung der aktuellen wissenschaftlichen Evidenz beruhen, wie noch gezeigt wird).

Dieses sich entwickelnde (häufig unklare) rechtliche Umfeld erfordert einerseits eine Bewertung der Sicherheit und Angemessenheit des „medizinischen“ Cannabis-Gebrauchs und andererseits aber auch der Verwendung als „Freizeit-Droge“ aus Sicht der Arbeitsmedizin. Entsprechende Untersuchungen sind rar. Trotz der (politischen) Aussage, dass Cannabis mit angemessener Sicherheit in kontrollierter Umgebung verwendet werden kann (Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE – Drucksache 18/11485 – Cannabismedizin und Straßenverkehr), gibt es sehr wahrscheinlich mögliche Gebrauchsfolgen, die Arbeitgeberüberprüfung und -interesse erfordern. Dabei sind verschiedene Eigenschaften des Wirkstoffgemischs in der Droge zu berücksichtigen, wie z.B. die variable Konzentration des Hauptinhaltsstoffs Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC), die Art der Verabreichung, die Dosis und die Häufigkeit der Verabreichung, die Pharmakokinetik sowie die Risiken, die mit bestimmten Arbeitsumgebungen verbunden sind.

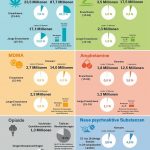

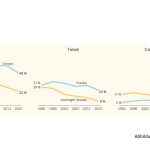

Im aktuellen Europäischen Drogenbericht 2017 wird auf die Veränderungen im europäischen Cannabis-Markt explizit hingewiesen (Abbildung 1). Der Wirkstoffgehalt des in Europa erhältlichen Cannabisharzes und Cannabiskrauts ist seit einigen Jahren höher denn je. Diesbezüglich zeichnet sich bislang keine Änderung ab. Cannabis ist die von allen Altersgruppen am häufigsten konsumierte illegale Droge. Die Droge wird in der Regel geraucht und in Europa gemeinhin mit Tabak gemischt. Die Konsummuster bei Cannabis reichen von gelegentlichem über regelmäßigen Konsum bis hin zur Abhängigkeit. Schätzungsweise 87,7 Millionen erwachsene Europäer (26,3 % der Altersgruppe zwischen 15 und 64 Jahren) haben einmal in ihrem Leben Cannabis probiert. Von ihnen haben schätzungsweise 17,1 Millionen junge Europäer (13,9 % der Altersgruppe zwischen 15 und 34 Jahren) in den letzten zwölf Monaten Cannabis konsumiert, darunter 10 Millionen 15– bis 24-Jährige (17,7 % dieser Altersgruppe). Die Lebenszeitprävalenzraten unter den 15– bis 34-Jährigen reichen von 3,3 % in Rumänien bis hin zu 22 % in Frankreich. Unter den jungen Menschen, die in den letzten zwölf Monaten Cannabis konsumiert haben, ist der Anteil der Männer doppelt so hoch wie der Anteil der Frauen1.

Die Datenlage für Deutschland ist ähnlich. Sowohl bei Jugendlichen und jungen Menschen im Alter von 12–25 Jahren als auch bei Erwachsenen ist Cannabis nach wie vor die bei weitem häufigste illegale Droge. Generell ist der Konsum illegaler Drogen bei Männern häufiger als bei Frauen und bei jungen Erwachsenen, insbesondere bei den 18– bis 25-Jährigen, nach wie vor höher2.

In einer jüngst von der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht veröffentlichten Übersicht zur Cannabis-Politik 2017 in den einzelnen Mitglieds-Staaten zeigt sich eine sehr unterschiedliche Vorgehensweise. Auf der einen Seite stehen die Befürworter der kompletten Legalisierung, die behaupten, dass Cannabis weniger schädlich sei als andere Drogen (eingeschlossen Nikotin und Alkohol). Sie verweisen auf die Legalisierung des „Freizeit-Gebrauchs“ von Cannabis in mehreren US-Bundesstaaten und Uruguay, sowie auf die bevorstehende Legalisierung in Kanada. Auf der anderen Seite zeigen die europäischen Statistiken eindeutig den zunehmenden THC-Gehalt von auf dem Markt erhältlichen Cannabis und die steigende Anzahl der Menschen, die sich wegen ihres Cannabis-Konsums in ärztliche Behandlung begeben haben. Besorgte Stimmen finden allerdings im aktuellen „Mainstream“ nur wenig Gehör. So wird die Begründung für die unterschiedliche rechtliche Herangehensweise der einzelnen Länder an den Cannabis-Gebrauch und eine wissenschaftliche Bewertung der Auswirkungen meist nicht hinterfragt. Die Sachverhalte sind noch komplizierter, da durch die Befürworter der „medizinische“ Gebrauch und der „Freizeit-Konsum“ von Cannabis nicht getrennt betrachtet wird3.

Die Untersuchungen, die durchgeführt wurden, um das Arbeitsunfall-Risiko bei illegalen Drogen-Konsum von Arbeitnehmern zu bewerten, haben ein variables Risiko aufgezeigt. Diese Inkonsistenz hängt mit dem Studiendesign, der Demografie, der Art der Beschäftigung und potenziellen Störfaktoren zusammen (z.B. generelles Risikoverhalten unter illegalen Drogenkonsumenten). Es gibt offenbar einen statistischen belegbaren Zusammenhang zwischen illegalem Drogenkonsum (einschließlich Cannabis) und Arbeitsunfällen4, 5, 6, 7, 8. Im Zusammenhang mit dem illegalen Drogenkonsum ist die Wirkung des Cannabiskonsums auf den Arbeitnehmer ein Thema, dass in der Arbeitsmedizin bisher nur wenig Beachtung gefunden hat. Unter Beachtung der oben bereits dargestellten Fakten ist eine Auseinandersetzung der Problematik jedoch erforderlich, da die aktuell absehbare fortgesetzte Reform der Drogenpolitik eine höhere Prävalenz des Cannabis-Konsums erwarten lässt (Abbildung 2).

Neben dem Verletzungsrisiko muss auch die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass es zu einem Anstieg von Fehlzeiten und Präsentismus kommen kann. Gegenwärtig gibt es keine ausreichende Datenlage, um klare Schlussfolgerungen über die Beziehung zwischen dem „medizinischen“ Gebrauch von Cannabis oder dem „Freizeit“-Konsum und der Sicherheit (und Produktivität) am Arbeitsplatz zu ziehen. Es kann begrenzte Situationen geben, in denen eine niedrige Konzentration von THC oder eine minimale restliche THC-Bioverfügbarkeit im Rahmen einer Aktivität mit geringem Risiko keine messbare Gefahr darstellen. Gleichzeitig müssen Arbeitsmediziner auf das mögliche Potenzial für katastrophale Folgen von Cannabis-bedingten Beeinträchtigungen achten. Dieses Risiko wurde 2013 offenbar, als nachgewiesen werden konnte, dass illegaler Cannabisgebrauch der auslösende Faktor bei einem schweren Arbeitsunfall war, der sechs Menschleben forderte9. In den USA ist es den Arbeitnehmern, die in einem staatlichen Drogentestprogramm regelmäßig gescreent werden, verboten Cannabis zu verwenden. Darüber hinaus können Arbeitgeber in jedem Bundesstaat Arbeitnehmern unter dem Einfluss von Marihuana die Arbeit verbieten und Mitarbeiter disziplinieren, die gegen das Verbot verstoßen10.

Diese Übersichtsarbeit fasst die Geschichte der Cannabis-Verwendung, Pharmakodynamik, mögliche Indikationen des medizinischen Gebrauchs, bekannte und potenzielle gesundheitliche Auswirkungen der Wirkstoffe, psychomotorische Effekte und Pharmakokinetik zusammen. Sie zielt insbesondere darauf ab, Arbeitsmedizinern und Betriebsärzten bei der Entscheidung zu helfen, ob es Umstände gibt, unter denen medizinisches Cannabis mit angemessener Sicherheit von Arbeitnehmern verwendet werden könnte bzw. welche potentiellen Risiken sich aus dem „Freizeitgebrauch“ ergeben.

Cannabis ist unter vielen Namen bekannt: Hanf, Haschisch, Marihuana, Dagga, Bhang, Gras – die Liste ist endlos. Letztendlich verbirgt sich dahinter ein Harz, das aus den weiblichen Blüten der Pflanze gewonnen wird. Cannabis wird am häufigsten in Form des getrockneten pflanzlichen Produkts geraucht allein oder als Konzentrat vermischt mit Tabak. Es kann aber auch verdampft werden. Aus den Pflanzenblüten können verschiedene Produkte hergestellt werden (Abbildung 3a):

- Getrocknetes pflanzliches Material (z.B. „Marihuana“)

- Öl (z.B. „Haschischöl“)

- Hash (d.h. komprimiertes Harz, das z.B. in Form von Platten verkauft wird)

- Konzentrate (z.B. „shatter“, die eine THC-Konzentration bis 90% aufweisen)

- In Lebensmitteln (Kuchen, Kekse) und Getränken („Energydrink“).

Im folgenden Text bezieht sich der Begriff „Cannabis“ auf die Pflanze und daraus abgeleitete Produkte, wobei Analogieschlüsse zu Fertigpräparaten des In- und Auslandes (z.B. Dronabinol [Marinol®], Nabilon [Cesamet®], gereinigtem Cannabidiol [Epidolex®], Sativex®) durchaus gezogen werden können, auf die illegalen synthetischen Cannabinoide wird nur hingewiesen. Auf die Frage der Evidenz der medizinischen Cannabis-Anwendung kann nur kurz eingegangen werden. Dementsprechend enthält die Übersicht keine klinischen Empfehlungen (wie z.B. therapeutische Dosierung oder Verabreichungsweg).

2 Botanik

Die Gattung Cannabis (mit Betonung auf der ersten Silbe; von griechisch kánnabis, ‚Hanf‘) wurde ursprünglich anhand von Cannabis sativa (gewöhnlicher Hanf) als monotypische Gattung von Carl von Linné 1753 aufgestellt. Lamarck teilte dann 1785 die indische Sippe anhand morphologischer Merkmale und der berauschenden Eigenschaften als Cannabis indica (Indischer Hanf) ab (Encyclopédique Méthodique de Botanique. Vol. 1. 1785, Paris, France). Cannabis befindet sich bei den Angiospermen (Bedecktsamer) innerhalb der Ordnung der Rosales (Rosenartige) und gehört zu den Dykotylen (Zweikeimblättrige). Phylogenetisch gehört sie demnach zu den „moderneren“ Pflanzen. Ein naher Verwandter des Hanfes ist der Hopfen – Humulus lupulus – welcher auch in der Familie der Cannabaceae (Hanfgewächse) beheimatet ist. Wie beim Hanf, finden sich beim Hopfen spezielle Drüsenhaare auf den weiblichen Blüten der Pflanze, welche sedierenden Wirkstoffe beinhalten. Man findet in der Literatur oft das Synonym Cannabis indica. Gemeint ist damit die Kulturform des Hanfes, die ihren Ursprung im indischen Raum hatte (hierbei stand die Nutzung als Genussmittel im Vordergrund). Diese Form stellt jedoch nach „The Plant List“ keine eigene Art dar, sondern eine Unterart: Cannabis sativa ssp. indica. Dieser Subspezies gegenüber steht Cannabis sativa ssp. sativa, welche der Fasergewinnung (Nutzhanf) dient. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei der Art um eine Kulturform handelt. Man geht davon aus, dass Cannabis sativa aus der Urform Cannabis ruderalis entstanden ist. Ob diese Art heute noch neben Cannabis sativa besteht, ist umstritten11. Demgegenüber stehen Ergebnisse genetischer Untersuchungen von 157 Cannabispopulationen aus allen Regionen der Erde. Diese widerlegten die Annahme, dass die Gattung Cannabis nur eine Art enthält und bestätigten die These, dass sie stattdessen aus zwei fundamental voneinander getrennten Genpools besteht: Cannabis sativa und Cannabis indica.

Der Hanf ist eine krautige, leicht verholzende Pflanze mit einer Wuchshöhe von ein bis vier Metern, eine Quelle gibt sogar sechs Meter an (Abbildung 3b). Es handelt sich um eine einjährige Pflanze mit einer Vegetationsdauer von 90 – 105 Tagen. Heimisch ist sie in Zentralasien. Da Cannabis sativa zweihäusig ist, gibt es männliche und weibliche Pflanzen (Abbildung 3c). Es besteht jedoch auch die Möglichkeit der Zwitterbildung, was aber eher selten vorkommt. Die Vegetationsdauer der männlichen Pflanzen ist etwas kürzer als die der weiblichen. Neben diesem Unterschied schreibt man der weiblichen Pflanze eine stärkere Belaubung und Verzweigung zu. Die Blüten der männlichen und weiblichen Pflanze sind deutlich zu unterscheiden. Die männlichen Blüten stehen in deutlichen, nickenden Rispen. Sie sind fünfteilig und werden von den zarten Kelchblättern umschlossen. Kronblätter fehlen. Cannabis ist eine windbestäubende Pflanze, eine auffällige Färbung und Geruch fehlen daher. Die eiförmigen Kelchblätter weisen lediglich eine gelbgrüne Färbung auf. Deutlich erkennbar sind die bis zu 1 mm langen Staubfäden, die aus den Blüten herausragen. Die Rispen stehen in den Achsen der Seitentriebe und Blätter. Die weiblichen Blüten sind auch in Rispen organisiert. Da die einzelnen, ungestielten Blüten jedoch sehr dicht stehen, scheinen sie die Form einer Ähre zu haben, man spricht von einer Scheinähre. Die Blütenorgane sind stark reduziert. So umgibt den Fruchtknoten als einziges der behaarte Kelch, darunter liegt das entsprechende Tragblatt, an dessen Achse die Blüten entspringen. In den dichten Blütenständen ist dieser Aufbau jedoch nur schwer zu erkennen. Die gegabelte Narbe mit ihren zwei Narbenästen tritt durch ihre weißliche Färbung deutlich zum Vorschein. Zur Reifezeit färben sich die Narbenäste bräunlich11.

Auf den Blüten, vor allem auf den weiblichen, bildet Cannabis Harze aus. Dieses Harz wird auf den Trag- und Kelchblättern gebildet, die produzierenden Drüsen werden als Trichome bezeichnet. Dabei handelt sich um längliche, haarähnliche und durchsichtige Strukturen auf der Blattoberfläche. Die Trichome mit dem höchsten Wirkstoffanteil bestehen aus einem durchsichtigen, lang gestielten Köpfchen. In dem klebrigen Harz, „Haschisch“ genannt, befinden sich auch die Cannabinoide. Bei „Marihuana“ handelt es sich um die getrockneten Blütenstände. Als Früchte bildet Cannabis sativa kleine Nussfrüchte (Abbildung 3b) aus11.

Die Pflanze enthält über 100 Phytocannabinoide aus der Gruppe der Terpenphenole (Tabelle 1). Das am meisten untersuchte Cannabinoid ist Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC). Cannabidiol (CBD) ist ein weiteres Cannabinoid, wird u.a. wegen möglichen entzündungshemmenden, antipsychotischen und antiepileptischen Eigenschaften untersucht. Die meisten anderen Cannabinoide wurden bezüglich ihrer Wirkungen auf das ZNS untersucht. Weiterhin findet man in der Pflanze auch eine Vielzahl von Nicht-Cannabinoiden (über 120 verschiedene Terpene und 21 Flavonoide mit verschiedenen pharmakologischen Eigenschaften)12, 13.

3 Geschichtliches

Cannabis ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Menschheitsgeschichte, die seit der Jungsteinzeit zur Gewinnung von Fasern, essbaren Samen und Öl sowie als Arzneipflanze und berauschende Droge verwendet wird. Die frühesten Hinweise über den Hanf-Gebrauch von Menschen stammen von der Insel Taiwan, wobei angenommen wird, dass die Domestizierung der Pflanze auf dem chinesischen Festland stattgefunden hat. Es konnten einige zerbrochene Keramikstücke, deren Seiten durch das Einpressen von Schnurstreifen in den nassen Ton geschmückt waren, geborgen werden. Diese einfachen Töpfe mit ihren Mustern aus gedrehten Fasern, die in ihren Seiten eingebettet sind, deuten darauf hin, dass die Cannabis-Pflanze seit etwa 10.000 v. Chr. auf irgendeine Weise genutzt wurde. Die Entdeckung, dass gedrehte Faserstränge viel stärker waren als einzelne Stränge, wurde von Entwicklungen in der Kunst des Spinnens und Webens von Fasern zu Gewebe-Innovationen gefolgt, die die Abhängigkeit des Menschen von Tierhäuten für Kleidung beendete. Während Spuren früher chinesischer Stoffe nahezu verschwunden sind, wurde 1972 eine antike Grabstätte aus der Chou-Dynastie (1122–249 v. Chr.) entdeckt. Darin befanden sich Stofffragmente, einige Bronzebehälter, Waffen und Jadefragmente. Die Inspektion des Tuches ergab, dass es aus Hanf hergestellt wurde, was es zum ältesten erhaltenen Exemplar des Hanfs machte14. Auch Papier wurde von den Chinesen erfunden und aus Hanf hergestellt (der chinesischen Legende nach wurde das Papierherstellungsverfahren von einem Hofbeamten, Ts‘ai Lun, um 100 n. Chr. erfunden)15.

Im Laufe seiner langen Geschichte in China hat der Hanf seinen Weg in fast alle Ecken und Winkel des chinesischen Lebens gefunden. Sie kleidete die Chinesen von den Köpfen bis zu den Füßen, gab ihnen Material zum Schreiben und wurde zum Symbol der Macht über das Böse. Wie die Praxis der Medizin auf der ganzen Welt, basierte auch die frühe chinesische Medizin auf dem dämonischen Konzept. Die frühen Priesterärzte griffen auf alle möglichen Tricks zurück, von denen einige recht raffiniert waren, wie z.B. die Drogentherapie. Mit Amuletten, Zaubersprüchen, Beschwörungen und Opfern bemühten sich die Priesterärzte einen Weg zu finden, um die Oberhand über den böswilligen Dämon zu gewinnen, der für eine Krankheit verantwortlich zu machen war. Man darf daher annehmen, dass Cannabis als kultische Droge damals bereits verwendet wurde. Die medizinische Cannabisanwendung geht auf Kaiser Sheng-Nung („Vater der chinesischen Medizin“) zurück; er empfahl 2500 v. Chr. Cannabis als Arzneimittel bei Beriberi, Verstopfung, Frauenleiden, Gicht, Malaria und Rheuma16.

Wahrscheinlich ist die Hanf-Pflanze auch in Deutschland schon am Ende der Jungsteinzeit kultiviert worden. Bei archäologischen Grabungen in Eisenberg (Thüringen) fand man in Höhlen Cannabissamen, die auf eine Verwendung ca. 5500 v. Chr. (bandkeramische Periode) hindeuten17.

Hanf hat sich in über 10 000 Jahren als „Kulturfolger“ des Menschen18 überall auf der Welt verbreitet, sowohl als Nutzpflanze für die Fasergewinnung als auch als „Droge“ (Abbildung 4). Von China aus scheint die Pflanze nach Indien gelangt zu sein, wo sie im Zusammenhang mit der Wirkung ihrer psychoaktiven Inhaltsstoffe in Kulthandlungen einbezogen wurde19. Es wurde auch medizinisch genutzt (u.a. als Medikament gegen Lepra, Durchfall und Fieber). Von Indien aus gelangte Cannabis ins alte Persien und nach Assyrien20, hier wurde es offenbar als Anästhetikum genutzt21. Den Hanf der Perser übernahmen die Skythen und Herodot beschrieb 450 v. Chr. die religiöse Anwendung der Droge beim Totenkult dieses Volkes. Auch den alten Ägyptern war der Cannabisgebrauch offenbar bekannt. Schriftlich findet Cannabis Erwähnung im Rezept-Teil des „Papyrus Ebers“ (1700 v. Chr.)22. Der Nachweis von Tetrahydrocannabinol gelang auch in Geweben und Haaren von Mumien (u.a. Amenhotep IV und Ramses II)23, 24. Im mittleren Osten erlangte es erst als Ersatz für den im Koran verbotenen Alkohol Bedeutung. Die arabischen Händler verbreiteten Cannabis auf dem afrikanischen Kontinent. Im Orient wurde Cannabis als Pharmakon offenbar um 400 v. Chr. in der Geburtshilfe eingesetzt25.

Die Griechen lernten den indischen Hanf erst nach dem 5. Jahrhundert v. Chr. kennen und gaben ihn unter dem Namen cannabis an die Römer weiter. Der griechische Botaniker Dioskurides erwähnte ihn in seiner Pharmakopoe „Materia medica“ im 1. Jahrhundert v. Chr. als Mittel bei Ohrenschmerzen. Galen berichtete 200 n. Chr., dass reiche Römer nach Abschluss ihrer Gelage Dessert mit Hanfkörnern servieren ließen und merkte an, dass die Dämpfe (der Samen) entkrampfend und analgetisch wirksam seien26. Insbesondere die Hanf-Samen wurden in Europa bis in das Mittelalter und darüber hinaus volksmedizinisch als Heilmittel genutzt. Hildegard von Bingen (1098 –1179) züchtete in ihrem Kräutergarten den „Cannabus“ und empfahl diese Pflanze in ihrer Schrift „Physica – Liber simplicis medicinae“ bei Übelkeit und Magenschmerzen27.

In die Medizin der Neuzeit fand Cannabis Einzug über den 1839 veröffentlichten Bericht des irischen Arztes William Brooke O’Shaughnessy (1809–1890), der im Rahmen seiner ärztlichen Tätigkeit während seiner Stationierung im indischen Kalkutta eine schmerzstillende, krampflösende und muskelentspannende Wirkung nach Anwendung von Cannabis indica feststellte. Auf Basis seiner Beobachtungen und Studien empfahl O’Shaughnessy die Anwendung von Cannabis bei Rheuma, Cholera und Tetanus21. Ein populäres Cannabis-Fertigarzneimittel des 19. Jahrhunderts war das Schlafmittel „Bromidia“ in den USA, eine Mischung aus Cannabis- und Bilsenkrautextrakten in Kombination mit Kaliumbromid („Bromkalium“) und Chloralhydrat (!). Ansonsten waren besonders auch ethanolische Extrakte aus Cannabiskraut gängig. Während Cannabispräparate um die Jahrhundertwende zur Therapie verschiedener Krankheitsbilder medizinisch noch rege genutzt wurden, verschwanden sie gegen Mitte des 20. Jahrhunderts aufgrund Einführung anderer und besserer Therapeutika vollständig vom Markt28. Als Folge des zunehmenden Missbrauchs von Cannabis und Cannabiszubereitungen als Rauschdrogen wurden diese 1961 von der Suchtstoffkommission der Vereinten Nationen der Single Convention unterstellt19. Auch die Bundesrepublik Deutschland hat diese Konvention in Kraft gesetzt (1972), außerdem ist Deutschland Signatarstaat des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen von 1988. Nur in der ehemaligen DDR stellten die Leipziger Arzneimittelwerke bis 1990 das pflanzliche Fertigarzneimittel PlantivalÒ her, das als Bestandteile neben Passionsblumen-Tinktur, Baldrian und Hopfen auch Cannabis sativa enthielt.

Der amerikanische Chemiker Roger Adams isolierte und identifizierte Cannabidiol aus dem Pflanzenmaterial von Cannabis sativa29. In reiner Form wurde der Hauptwirkstoff Δ9-Tetrahydrocannabinol erstmals 1964 von Gaoni und Mechoulam am Weizmann-Institut für Wissenschaften in Israel isoliert30, damit war die psychotrope Komponente der Pflanze schließlich entdeckt. Während der vergangenen 30 Jahre wurden viele Untersuchungen über die Wirkungsweise dieser Substanz durchgeführt. Zunächst wurden zwei G-Protein-gekoppelte Rezeptoren – CB1 und CB2 – als primäre Zielproteine für THC identifiziert. Dann wurden die endogenen Agonisten der Rezeptoren (Endocannabinoide) entdeckt. Schließlich wurden synthetische Agonisten und Antagonisten hergestellt31.

4 Pharmakologische Grundlagen

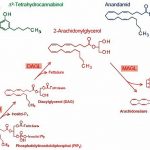

THC vermittelt seine Wirkungen über die bereits erwähnten Cannabinoid-Rezeptoren, für die auch physiologische Liganden existieren. Die Erkenntnis, dass die Wirkungen von Cannabis über das sogenannte Endocannabinoidsystem vermittelt werden, ist das Ergebnis langer Forschung und stellte sich „schrittweise“ ein. Mit der Entdeckung des endogenen Opioidsystems Ende der 1970er Jahre hatte sich die generelle Vorstellung etabliert, dass psychoaktive Moleküle ihre Wirkung über analoge Rezeptoren vermitteln und für diese Rezeptoren körpereigene Liganden existieren können. Nach erfolglosen Versuchen, mittels radioaktiv markiertem THC die Bindungsstellen zu lokalisieren, wurden 1987 Struktur-Wirkungs-Beziehungen hergeleitet, welche die Vermutung nahelegten, dass ein strukturell definiertes Target (d. h. ein Rezeptor) existiert. Die ersten Experimente endeten erfolglos, weil THC nur eine geringe Bindungsaffinität zu den Rezeptoren hat. Die Vorstellung, dass THC aufgrund seiner Lipophilie über unspezifische Membraninteraktionen wirkt – wie damals diskutiert -, wurde damit immer unwahrscheinlicher. 1990 wurde die Verteilung von Cannabinoid-Bindungsstellen im Körper mit Hilfe des extrem potenten Agonisten CP55,940 untersucht. Es fanden sich hohe Konzentrationen in verschiedenen Gehirnregionen. Schließlich gelang 1990 die Klonierung des CB1-Rezeptors. In den folgenden Jahren wurden verschiedene Signaltransduktionswege aufgeklärt, der CB2-Rezeptor kloniert und endogene Liganden entdeckt, darunter Anandamid (N-Arachidonylethanolamid) 1995, 2-Arachidonoylglycerol 1995, Noladinether 2000. Alle drei sind Derivate der Arachidonsäure und fungieren als Agonisten an CB1– und CB2-Rezeptoren, zeigen aber chemisch keine strukturelle Verwandschaft zu THC. Erst bei dreidimensionaler Betrachtung ergibt sich eine ähnliche räumliche Struktur32, 33, 34.

Die bisher sicher identifizierten zwei endogenen Cannabinoid-Rezeptoren sind CB1 und CB2. Mittlerweile sind CB1-Rezeptoren nicht nur im ZNS, sondern auch in vielen peripheren Organen und Geweben nachgewiesen worden, z.B. Immunzellen, Milz, Nebennieren, sympathische Ganglien, Bauchspeicheldrüse, Haut, Herz, Blutgefäße, Lunge und Teile des Urogenitaltraktes und des Magen-Darm-Traktes. Nur die Aktivierung des CB1-Rezeptors im ZNS – nicht des CB2-Rezeptors – führt zu den bekannten psychotropen Effekten. Seit der Entdeckung dieses komplexen endogenen Cannabinoid-Rezeptorsystems ist es offensichtlich, dass Cannabinoide zahlreiche physiologische Wirkungen haben.

4.1 Molekulare Grundlagen

Es gibt eine Vielzahl von Wechselwirkungen zwischen dem CB1-Rezeptor-System und vielen verschiedenen Neurotransmittern und Neuromodulatoren im zentralen und peripheren Nervensystem34. Beispielsweise führt die Aktivierung von CB1-Rezeptoren zu einer retrograden Hemmung der neuronalen Freisetzung u.a. von Acetylcholin, Dopamin, GABA, Histamin, Serotonin, Glutamat, Cholecystokinin, Glycin und Noradrenalin. Der CB1-Rezeptor ist der am weitesten verbreitete Gi-Protein-gekoppelte Rezeptor im ZNS. Bei Aktivierung senkt ein Gi-Protein die intrazelluläre Konzentration des „second messengers“ cAMP und führt so in der Regel zu einer Inaktivierung verschiedener Funktionen der betreffenden Zelle. Anhand der Verteilung der Cannabinoid-Rezeptoren in verschiedenen Gehirnarealen und in der Peripherielassen sich typische Cannabiswirkungen sehr plausibel erklären. Diese komplexen Wechselwirkungen erklären nicht nur die große Anzahl physiologischer Wirkungen von Cannabinoiden, sondern auch die pharmakologischen Wirkungen von Cannabispräparaten.

CB1-Rezeptoren sind im zentralen und peripheren Nervensystem ubiquitär. Ihre Dichte im Gehirn ist besonders hoch: Verglichen mit anderen G-Protein-gekoppelten Rezeptoren besitzen sie wahrscheinlich die höchste Dichte. Sie kommen in allen größeren Gehirnregionen vor, wie Medulla oblongata, Cerebellum, Mittelhirn, Thalamus, Hypothalamus, Hippocampus, Amygdala, Basalganglien und Cortex (Abbildung 5). Im peripheren Nervensystem sind die CB1-Rezeptoren in primären nozizeptiven Neuronen, an Neuronen des Sympathikus und des Parasympathikus und im Darmnervensystem vorhanden. Interessanterweise sind die CB1-Rezeptoren nicht homogen in den verschiedenen Regionen eines Neurons verteilt. Sie sind vorrangig in der Membran der Axonterminale lokalisiert, ihre Konzentration in der Membran des somatodendritischen Kompartiments ist deutlich niedriger35.

Die physiologischen Agonisten des CB1-Rezeptors sind die Endocannabinoide. Der am besten untersuchte exogene Agonist ist Δ9-Tetrahydrocannabinol; dabei handelt es sich nur um einen partiellen Agonisten, der zudem auch am CB2-Rezeptor wirkt. THC hat eine Affinität von 41 nM zu CB1– bzw. 36 nM zu CB2-Rezeptoren. Der Effekt wird durch Endocannabinoide moduliert (Agonist bei niedrigem, Antagonist bei hoher Endocannabinoid-Konzentration in unmittelbarer Umgebung). Heute sind viele selektive synthetische Agonisten (synthetische Cannabinoide) verfügbar, die chemisch-strukturell manchmal mit den Endocannabinoiden, manchmal mit Δ9-Tetrahydrocannabinol verwandt sind. Der erste CB1-selektive Antagonist, SR141716 (internationaler Freiname: Rimonabant), wurde 1994 bei Sanofi synthetisiert. Rimonabant war in Europa für die Dauer von zwei Jahren für die Behandlung des Übergewichts zugelassen. Die Substanz wurde jedoch zurückgezogen, vor allem wegen psychiatrischer Nebenwirkungen.

4.1.1 Endocannabinoide

Bisher sind folgende Endocannabinoide entdeckt worden: N-Arachidonylethanolamid (Anandamid), γ-Linolenoylethanolamid, Docosatetraenoylethanolamid, 2-Arachidonyglycerol (2-AG), 2-Arachidonylglycerylether und Virodhamin. Anandamid ist ein partieller Agonist an CB1– und CB2-Rezeptoren und kann zusätzlich auch Vanilloid-Rezeptoren aktivieren. 2-Arachidonylglycerol ist Agonist an beiden Cannabinoid-Rezeptoren, und seine Konzentration im Gehirn ist viel höher als die Konzentration von Anandamid. Endocannabinoide werden nicht in synaptischen Vesikeln gespeichert, wie die klassischen Neurotransmitter. Nach ihrer bedarfsweisen Synthese (Abbildung 6a, links) verlassen sie die Zelle durch Diffusion. Ihre Wirkung wird durch Aufnahme in Neurone und anschließende enzymatische Spaltung beendet34. Es wurden Hemmstoffe des Endocannabinoid-abbauenden Enzyme (Endocannabinoid-Hydrolasen) synthetisiert und experimentell bezüglich der analgetischen Effekte und auch anderer Wirkungen geprüft36, 37.

4.1.2 CB1-Rezeptor-vermittelte Wirkungen

Wegen ihres ubiquitären Vorkommens im Nervensystem vermitteln CB1-Rezeptoren viele unterschiedliche Wirkungen, wenn sie von exogenen oder endogenen Cannabinoiden aktiviert werden. Im Folgenden werden ein paar Beispiele für diese Wirkungen genannt. In Mäusen lösen Cannabinoide typischerweise vier Wirkungen gleichzeitig aus („tetrad“): Sedierung/Hemmung der Bewegung, Antinozizeption, Hypothermie und Katalepsie. Zudem wirken Cannabinoide „belohnend“ (rewarding) bei Tieren: Sie werden „selbstappliziert“, und sie führen zur konditionierten Platzpräferenz. Toleranz- und Abhängigkeitsentwicklung werden ebenfalls beobachtet. Cannabinoide haben eine antikonvulsive Wirkung. Exogene Agonisten, aber auch unter pathophysiologischen Bedingungen gebildete Endocannabinoide, haben eine neuroprotektive Wirkung nach Ischämie und Gehirntrauma. Die Aktivierung der CB1-Rezeptoren kann eine Analgesie bewirken. Die Grundlage dafür sind die CB1-Rezeptoren, die in fast allen Komponenten der aszendierenden schmerzleitenden Bahn vorkommen, beginnend mit den primären nozizeptiven C-Fasern. Endocannabinoide, die während Entzündung, neuropathischen Zuständen und Stress freigesetzt werden, können analgetisch wirken.

Es ist möglich, dass hinter den vielen komplexen Cannabinoid-Wirkungen auf das Nervensystem ein Grundmechanismus steht, die Hemmung der Neurotransmitter-Freisetzung aus den Axon-Terminalen. Abbildung 6a (rechts) zeigt schematisch den Mechanismus der präsynaptischen Hemmung, Abbildung 6b Beispiele für diese Hemmung durch Endocannabinoide und THC. Präsynaptische CB1-Rezeptoren sind auf den Axon-Terminalen vieler GABAergen, glutamatergen, cholinergen und noradrenergen Neurone im zentralen und peripheren Nervensystem lokalisiert. Die Aktivierung dieser Rezeptoren hemmt die Transmitterfreisetzung und dadurch die synaptische Übertragung38. Der wahrscheinliche Mechanismus der präsynaptischen Hemmung ist die Hemmung spannungsabhängiger Kalziumkanäle in den Axon-Terminalen.

4.1.3 Endocannabinoid-

vermittelte retrograde

synaptische Übertragung

Die präsynaptischen CB1-Rezeptoren können nicht nur von exogenen Cannabinoiden aktiviert werden, sondern auch von Endocannabinoiden. Die somatodendritische Region vieler Neurone produziert Endocannabinoide. Das aus dem postsynaptischen Neuron freigesetzte Endocannabinoid diffundiert zum präsynaptischen Axon-Terminal und aktiviert dort den CB1-Rezeptor (Abbildung 6b). Diese retrograde synaptische Übertragung wurde bei vielen GABAergen und glutamatergen Synapsen des zentralen Nervensystems beobachtet39. Bei der überwiegenden Mehrzahl der Synapsen wurde 2-Arachidonylglycerol als Botenstoff der retrograden Übertagung identifiziert40. Die 2-Arachidonylglycerol-Produktion kann über zwei Wege stimuliert werden. Ein Anstieg der intrazellulären Kalziumkonzentration führt zur Endocannabinoid-Produktion. Die Aktivierung u.a. von Glutamatrezeptoren) ist ein anderer Stimulus der Endocannabinoid-Produktion. Gleichzeitiger Kalziumanstieg und Phospholipase-C-β-Aktivität stimulieren die 2-Arachidonylglycerol-Produktion besonders effektiv. Die Endocannabinoid-vermittelte retrograde synaptische Übertragung ist die Grundlage mehrerer Formen der kurz- und langfristigen synaptischen Plastizität. Man meint deshalb, dass die Endocannabinoid-vermittelte retrograde synaptische Übertragung für das Gedächtnis und das Lernen wichtig ist.

4.1.4 CB2-Rezeptoren

Der CB2-Rezeptor weist im Gehirn im Vergleich zu den CB1-Rezeptoren ein eher selektives Expressionsmuster auf und kommt vorwiegend in Zellen und Geweben des Immunsystems vor. Im ZNS ist die Expression des CB2-Rezeptors mit einer Entzündung assoziiert und wird primär auf die Mikroglia (multifunktionale Gliazellen im Parenchym des ZNS, ortsständige Makrophagen), lokalisiert41. Diese selektive Lokalisation zusammen mit der modulierenden Wirkung des CB2-Rezeptors auf die Mikroglia-Funktion scheint klinisch relevant, da Mikrogliazellen eine bedeutende Rolle u.a. bei der Alzheimer-Krankheit spielen42, 43. Interessanterweise deuten neueste Forschungsbefunde darauf hin, dass auch CB2-Rezeptoren, die in Neuronen exprimiert werden, synaptische Funktionen kontrollieren können und die Aktivierung des mesolimbischen Systems durch Cocain bremsen. Beispielsweise hemmt der selektive CB2-Rezeptor-Agonist JWH133 die dopaminerge Aktivierung im Bereich der Area tegmentalis ventralis („Belohnungszentrum“) und reduziert die Selbstverabreichung von Kokain im Tierversuch44, 45. So könnten die CB2-Rezeptoren im ZNS ein neues therapeutisches Target in der Medikamentenentwicklung für die Behandlung einer Reihe neurologischer Erkrankungen darstellen.

4.1.5 Synopsis

Unsere bisherige kurze Darstellung zu den pharmakologischen Grundlagen konzentrierte sich auf die neuen Erkenntnisse in der CB1– und CB2-Rezeptorforschung. Das Endocannabinoid-System besteht jedoch aus weiteren Komponenten insbesondere den Endocannabinoiden selbst und den Enzymen, die für deren Synthese und Abbau verantwortlich sind. In diesem Sinne haben die jüngsten Erkenntnisfortschritte die Bedeutung, dass sie das Vorhandensein anderer endocannabinoid-ähnlicher Moleküle46, 47, anderer potenzieller Rezeptoren, die durch Endocannabinoide aktiviert werden können48, und interessante Erkenntnisse über die Lokalisation und Pharmakologie der Enzyme, die am Metabolismus dieser Endocannabinoide beteiligt sind49, zeigen. Das Endocannabinoid-System hat viele physiologische Funktionen und wird auch mit pathologischen Reaktionen in Verbindung gebracht. Das bessere Verständnis eröffnet Möglichkeiten, um dieses im Organismus weit verbreitete (neuro)modulative Systems eventuell therapeutisch zu beeinflussen.

Basierend auf den Erkenntnissen, dass die therapeutischen Eigenschaften von Cannabispräparaten nicht allein von der Anwesenheit von 9-THC abhängen, wurden kürzlich pharmakologische Studien mit weiteren Phytocannabinoiden, insbesondere CBD und Δ9-Tetrahydrocannabivarin (THCV) durchgeführt. Die Ergebnisse einiger dieser Studien zeigen, dass CBD und THCV die Wirkungen von THC über die direkte Blockade von Cannabinoid-CB1-Rezeptoren modulieren und sich damit wie die inversen Agonisten verhalten. Weitere Untersuchungen deuten darauf hin, dass CBD und THCV eher keine unerwünschten ZNS-Effekte hervorzurufen. Sie weisen vor allem an CB1-Rezeptoren deutlich unterschiedliche pharmakologische Profile auf: CBD ist ein sehr niedrigaffiner CB1-Ligand, der die CB1-Rezeptor-Aktivität in vivo indirekt beeinflussen kann, während THCV ein hochaffiner CB1-Rezeptor-Ligand und potenter Antagonist in vitro ist und dennoch nur gelegentlich in vivo Effekte hervorruft, die aus dem CB1-Rezeptor-Antagonismus resultieren. THCV hat auch eine hohe Affinität zu CB2-Rezeptoren und wirkt als partieller Agonist. Dies weist darauf hin, dass die in-vitro Studien nicht immer die Pharmakologie in-vivo vorhersagen. Somit müssen auch für (Phyto)Cannabinoide weitere in-vivo Untersuchungen zeigen, welche therapeutischen Effekte eventuell zu erzielen sind50.

Wir können zwischenbilanzieren, dass sich unsere Kenntnisse über die Wirkmechanismen von (Phyto)Cannabinoiden und Endocannabinoiden in der letzten Zeit erheblich erweitert haben. Es scheint so zu sein, dass die klassischen Vorstellungen bezüglich eines eindeutigen Verhalten von THC und CBD an den entsprechenden Rezeptoren möglicherweise einer Revision bedürfen, der Effekt hängt vom aktuellen Aktivitätszustand desselben oder von der lokalen Endocannabinoid-Konzentration ab. Dies ist eventuell die Erklärung für die sehr widersprüchlichen und nicht immer zuverlässigen klinischen Effekte der Substanzen und für die relativ rasch einsetzende Toleranzentwicklung bei chronischem Gebrauch51.

4.2 Pharmakodynamik

Drei natürlich vorkommende Cannabinoide (∆9-Tetrahydrocannabinol, ∆8-Tetrahydrocannabinol und Cannabidiol) und ein Metabolit (11-OH-THC) haben aktuell klinische Relevanz. Von diesen Verbindungen hat der Metabolit die stärksten psychoaktiven Effekte. Cannabidiol (CBD) ist selbst nicht psychoaktiv, sondern spielt eher eine modulierende Rolle bei den psychoaktiven Wirkungen von THC. Der Anteil von 9-THC im Pflanzenmaterial ist höher (bis zu 40%) im Vergleich zu anderen Cannabinoiden (bis zu 9%). Die Pharmakodynamik ist aufgrund unterschiedlicher methodischer Aspekte (Dosierungen, Verabreichungswege und Erfahrungen der Probanden mit Cannabis) sehr variabel. Die bisherigen Erkenntnisse sagen, dass 9-THC am meisten zur psychaktiven (psychedelischen) Wirkung von Cannabis beiträgt. Aufgrund geringerer psychoaktiver Potenz und geringerer Anteile im Pflanzenmaterial haben andere psychoaktive Cannabinoide nur einen schwachen Einfluss auf die Endwirkung von Cannabis52.

9-THC, 8-THC, CBD (und auch THCV) ahmen den Wirkmechanismus der Endocannabinoide nach und modulieren vor allem die Freisetzung von Neurotransmittern. THC als (partieller) Agonist der CB1– und CB2-Rezeptoren ist dabei in seiner Wirkung von CBD different (CBD hat geringere Affinitäten für beide Rezeptoren). THCV ist ein partieller Agonist an CB2-Rezeptoren50. Wie oben bereits beschrieben enthält Cannabis aber eine wesentlich höhere Anzahl an verschiedenen Cannabinoide sowie weitere (möglicherweise pharmakologisch wirksame) Substanzen (siehe Beispiel in Tabelle 2).

Die Wirkungen des Cannabis-Hauptbestandteils 9-THC sind analgetisch, antiemetisch, appetitanregend, muskelrelaxierend und „psychedelisch“. Zu letzterer Wirkung gehören Stimmungsaufhellung, Euphorie, erhöhtes Kommunikationsbedürfnis, ggf. veränderte Wahrnehmungen von akustischen und optischen Reizen (auch mit Auslösung von psychotischen Zuständen)53. 9-THC führt weiterhin zu einer dosisabhängigen Tachykardie und erhöhter Auswurfleistung, wobei innerhalb kurzer Zeit (Tage) eine Toleranzentwicklung zu beobachten ist. Ebenso können eine transiente Gefäßerweiterung, orthostatische Hypotension und Rötung der Konjunktiven beobachtet werden. Nach oraler Applikation kann eine geringe bis mäßige Bronchodilatation verzeichnet werden. Zudem wird eine Senkung des Augeninnendrucks beschrieben54. CBD hat neben seiner, im Vergleich zu 9-THC geringeren, analgetischen auch antikonvulsive, neuroprotektive und anxiolytische Effekte. Dadurch kann CBD möglicherweise die psychedelischen Effekte von THC antagonisieren55. THCV steht bisher nicht in standardisierten Cannabis-Präparationen (hier wird immer nur der 9-THC und CBD-Gehalt angegeben) bzw. Fertigarzneimitteln zur Verfügung.

4.3 Klinische Anwendung von THC/CBD

Eine Vielzahl von Studien zeigt ebenso wie mehrere Metaanalysen und Übersichtsarbeiten die systematische Forschung bezüglich des therapeutischen Potentials von THC und CBD53. Für eine substanzielle Evidenz zur Schmerzreduktion durch Cannabisarzneimittel um mindestens 50 Prozent fand sich keine Evidenz, wenngleich die Wirksamkeit häufig untersucht wurde. Die Evidenz für eine leichte Schmerzreduktion (ca. 30%) und Verbesserungen im Sekundärbereich im Vergleich zu Placebo ist gut. Cannabisarzneimittel wurden in der Regel in Kombination mit anderen Analgetika verabreicht. Die Monotherapie von chronischen (neuropathischen) Schmerzen mittels Cannabis ist eher wenig effektiv. Für die Behandlung der Spastik bei Multipler Sklerose und Paraplegie fand sich keine ausreichende Evidenz mit objektivierbaren Prüfkriterien. Für eine subjektiv empfundene Wirkung der Präparate liegen inkonsistente Hinweise vor. Übelkeit und Erbrechen (chemotherapeutisch induziert): Cannabinoide zeigten in methodisch unzureichenden älteren Studien eine signifikant bessere antiemetische Wirkung im Vergleich zu Placebo und konventionellen Antiemetika. Für weitere Indikationen gibt es aufgrund des uneinheitlichen Forschungsstands und der begrenzten Datenlage noch keine Aussagen zur Wirksamkeit von Cannabisarzneimitteln (die Ergebnisse der vom Bundesministerium für Gesundheit in Auftrag gegebenen Studie: „Cannabis: Potenzial und Risiken. Eine wissenschaftliche Analyse (CaPRis)“ wurden kürzlich vorgestellt [CaPRis-Studie: http://daebl.de/FU56] und werden demnächst in Buchform veröffentlicht).

4.4 Nebenwirkungen und Risiken bei Freizeitkonsum und

medizinischer Anwendung

Sowohl der Freizeit-Konsum als auch der „medizinische“ Gebrauch von Cannabis kann mit erheblichen Nebenwirkungen einhergehen (Tabelle 3)56. Diese können akut oder chronisch sein. Unter den akuten Effekten steht die Rauschwirkung mit gravierenden Einflüssen auf Psyche und Wahrnehmung (Euphorie, „High“-Gefühl und Entspannung) sowie Intensivierung der sensorischen Wahrnehmung (zum Beispiel von Farben und Geräuschen) im Vordergrund. Diese Effekte haben zum weitverbreiteten Gebrauch von Cannabis als Rauschdroge geführt. Weitere akute Effekte und potenzielle Nebenwirkungen sind Müdigkeit und Konzentrationsstörungen, reduziertes Reaktionsvermögen, Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses, Sprachstörungen, Störungen der motorischen Koordination mit verlangsamten Reaktionszeiten, verringerte Muskelkraft und Ataxie, Dysphorie und Depression sowie Angst- und Panikanfälle. Cannabis-Konsum kann eine akute Psychose mit Delirium, Verwirrtheit, Desorientiertheit, Realitätsverlust sowie optischen und akustischen Halluzinationen auslösen. Dabei kommt es zur Steigerung der Herzfrequenz und des Blutdrucks.

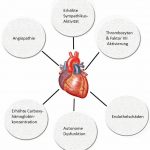

Es hat sich gezeigt, dass Cannabiskonsum zu Arrhythmie einschließlich ventrikulärer Tachykardie und plötzlichen unerwarteten Todesfällen führen kann und das Risiko eines Myokardinfarkts erhöht65 (Abbildung 7). Diese Effekte scheinen durch das Rauchen („Joint“) verstärkt und durch übermäßige körperliche Aktivität, vor allem in den ersten Stunden des Konsums, hervorgerufen zu werden73, 74. Cannabinoide haben nachweislich heterogene Wirkungen auf die zentrale und periphere Zirkulation. Dabei wurde beobachtet, dass akuter Cannabiskonsum zu einem Anstieg des Blutdrucks, insbesondere des systolischen Blutdrucks führen kann, andererseits auch zu einer orthostatischen Dysregulation75. Cannabiskonsum erhöht das das Risiko einen ischämischen Schlaganfall zu erleiden (Abbildung 8), insbesondere bei gesunden jungen Patienten76. Angesichts einer zunehmend toleranten Haltung gegenüber dem Freizeitkonsum und des medizinischen Gebrauchs ist eine intensive Aufklärung erforderlich, um die Öffentlichkeit, insbesondere die Jugend, für die mit dem Cannabiskonsum verbundenen kardiovaskulären Risiken zu sensibilisieren.

Beim wiederholten Gebrauch entwickelt sich innerhalb von Tagen bis Wochen eine Toleranz. Dies ist sowohl für die psychotropen Wirkungen als auch für die kognitiven und psychomotorischen Einschränkungen, aber auch für die Einflüsse auf das kardiovaskuläre System beschrieben (z.B. Angiopathien77). Die regelmäßige inhalative Anwendung von Cannabis (Rauchen) geht mit chronischen Erkrankungen der Atemwege einher. Auch weitere Organsystem sind betroffen (Tabelle 3). Bei chronischem Cannabis-Konsum kann es zur Ausbildung eines Amotivationssyndroms mit Passivität, Lethargie, Antriebsmangel, verflachter Affektivität, Interesselosigkeit und kognitiven Defiziten kommen. Die weltweit kontinuierliche Zunahme der THC-Konzentration – dem psychoaktiven Hauptwirkstoff78, 79 – in Cannabisprodukten dürfte mit einer Erhöhung der gesundheitlichen Risiken assoziiert sein, vor allem wenn Cannabis im Jugendalter konsumiert wird74.

Studien am Menschen haben eine Reihe von neurokognitiven Unterschieden zwischen Cannabiskonsumenten und Nichtkonsumenten gezeigt (Beeinträchtigung von verbalen Lernen und Gedächtnis, Aufmerksamkeit, psychomotorischer Funktion und Entscheidungsfindung)80, 81. Es gibt Hinweise dafür, dass sich einige Defizite im Bereich des verbalen Lernens und der Gedächtnisfunktion mit der Zeit unter Abstinenz wieder erholen können82; anhaltender Gebrauch wurde jedoch mit einer schlechten langfristigen neurokognitiven Leistungsfähigkeit in Verbindung gebracht83. Ebenso wie in Tiermodellen, die Defizite in der Hirnentwicklung zeigen, wenn THC während der Adoleszenz verabreicht wird, scheint es auch beim Menschen so zu sein, dass der Cannabiskonsum, insbesondere während dieser kritischen Entwicklungsphase, die neurokognitive Entwicklung negativ beeinflusst. Tatsächlich weisen Personen, die Cannabis während der Adoleszenz regelmäßig gebrauchen, niedrigere IQs auf und scheinen weniger „kristallisierte“ Intelligenz zu haben (d.h. erworbenes Wissen durch Fähigkeiten und Erfahrung84). Zusammenfassend gibt es zunehmende Evidenz dafür, dass die Verwendung von Cannabis negative Auswirkungen auf die Hirnstruktur und -funktion hat. Es existiert aber durchaus die Möglichkeit der Erholung von einigen der negativen Auswirkungen einer längeren Einnahme. Langfristige schädliche Wirkungen sind vorhanden und wahrscheinlicher, wenn der Konsum im Jugendalter beginnt und über einen längeren Zeitraum erfolgt. Daten aus Tiermodellen und Untersuchungen am Menschen zeigen eindeutig die besonders empfindliche Phase der Adoleszenz für unerwünschte Wirkungen von Cannabis durch die Modulation der in Reifung befindlichen Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Hirn-Regionen. Die Mechanismen, die solchen Modulationen zugrunde liegen, sind nicht vollständig verstanden und resultieren wahrscheinlich aus mehreren Ebenen komplexer Wechselwirkungen, einschließlich Beginn, Dosis und Dauer des Cannabiskonsums sowie neurobiologischen Faktoren (z.B. genetischen Risiko). Längerer Cannabiskonsum führt zu anhaltenden Veränderungen der Gehirnstruktur und -funktion, die als ursächlich für die Verschlechterung kongnitiver Leistungen, die nach Langzeitkonsum nachweisbar sind, angesehen werden können. Seit wenigen Jahren sind Einblicke in solche Abläufe mittels funktioneller Bildgebung möglich (Abbildung 9). Zusammenhänge zwischen Cannabiskonsum und der Entwicklung einer schizoiden Psychose werden immer wieder berichtet. Es existieren jetzt epidemiologische Belege, die die hinreichend gesicherte Schlussfolgerung zulassen, dass regelmäßiger Cannabiskonsum das Risiko psychotischer Störungen erhöht. Es sind jedoch weitere Studien erforderlich, um das Ausmaß dieses Effekts zu bestimmen, den Einfluss der THC-Konzentration verschiedener Cannabis-Sorten auf das Risiko zu ermitteln und Hochrisikogruppen zu identifizieren, die besonders anfällig für die Effekte von Cannabis auf die Psyche sowie die resultierende Entwicklung einer Psychose sind85, 86, 87, 88.

Die Beendigung des regelmäßigen Konsums geht häufig mit Entzugssyndromen einher. Ähnlich wie beim Entzug von Opioiden oder Alkohol werden Unruhe, Angst, Dysphorie, Erregbarkeit, Reizbarkeit, Schlaflosigkeit, Muskelzittern und verstärkte Reflexe beschrieben89.

Cannabis ist die häufigste illegale Droge, die während der Schwangerschaft verwendet wird, mit einer Prävalenz des Konsums von 3% bis 30% in verschiedenen Bevölkerungsgruppen weltweit. Cannabinoide als lipophile Verbindungen passieren die Plazenta und werden in der Muttermilch gefunden. Dies kann negative Auswirkungen sowohl auf das perinatale „outcome“ als auch auf die fetale Entwicklung des ZNS haben. Cannabis kann mit fetalen Wachstumsstörungen, Totgeburt und Frühgeburt assoziiert werden. Allerdings ist die Datenlage in Bezug auf die negativen perinatalen Ergebnisse alles andere als einheitlich. Vorliegende Studien werden durch den Beigebrauch von Nikotin und anderen Drogen sowie soziodemographischen Faktoren beeinträchtigt90. Aktuelle Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Cannabiskonsum sowohl während der Schwangerschaft als auch während der Stillzeit die Entwicklung des ZNS insbesondere in Zeiten kritischen Hirnwachstums (sowohl im sich entwickelnden fetalen Gehirn als auch während der Hirnreifung bei Kindern und Jugendlichen) negativ beeinflussen kann, mit Auswirkungen auf neuropsychiatrische, verhaltensmäßige und exekutive Funktionen. Diese Veränderungen persistieren bis in das Erwachsenenalter. Frauen, die Cannabis während der Schwangerschaft und des Stillens konsumieren, sollten unbedingt darüber informiert werden, was über die möglichen negativen Auswirkungen auf das Wachstum und die Entwicklung des Fötus bekannt ist. Dazu sollte Hilfe zur Beendigung des Konsums angeboten werden. Die Langzeitbetreuung exponierter Kinder ist von entscheidender Bedeutung, da neurokognitive und verhaltensbedingte Probleme von einer frühzeitigen Intervention eventuell gemindert werden könnten. Dies darauf abzielt, zukünftige Probleme wie Kriminalität, Depression und Substanzkonsum zu reduzieren91. Neuste Forschungen aus dem Bereich der Embryologie erklären die Auswirkungen der Cannabisexposition auf einen sich entwickelnden Fetus und geben eine molekulare Erklärung für die negativen Folgen des Cannabiskonsums während der Schwangerschaft92, 93.

4.5 Aktuelle Situation

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur „Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften“ vom 10. März 2017 (veröffentlicht im Bundesanzeiger: Bundesgesetzblatt 2017; 1: 403–406) dürfen Ärzte Patienten mit schwerwiegenden Erkrankungen und bei fehlenden Therapiealternativen Cannabinoide zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen verordnen (Tabelle 4) – als getrocknete Blüten (sogenannter Medizinalhanf oder „medizinisches“ Cannabis), standardisierte Extrakte (Rezepturarzneimittel Dronabinol, Fertigarzneimittel THC/CBD-Spray) oder synthetisch hergestellte Cannabisanaloga (Fertigarzneimittel Nabilon). Kürzlich wurde in einem Beitrag im Deutschen Ärzteblatt ausgeführt, dass chronische – insbesondere neuropathische -Schmerzen, Spastik bei multipler Sklerose sowie Appetitlosigkeit, Übelkeit und Erbrechen als „etablierte“ Indikationen für Cannabis-basierte Medikamente gelten94. Systematische Übersichtsarbeiten mit quantitativer Analyse (Metaanalysen) von randomisierten klinischen Studien und Übersichten haben in der evidenzbasierten Medizin den höchsten Evidenzgrad95. Langzeitwirksamkeit und -risiken können durch prospektive Beobachtungsstudien beurteilt werden96. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, besteht eine erhebliche Diskrepanz zwischen der öffentlichen Wahrnehmung der Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit von Cannabisprodukten in der Medizin und den bisherigen Studienergebnissen89. Bei der Zulassung der Verschreibungsfähigkeit von Cannabis in Deutschland wurden die Standards der Europäischen Arzneimittel-Agentur für die Zulassung von Arzneimitteln in der Schmerzmedizin (mindestens 2 ausreichend gepowerte kontrollierte Studien mit einer Dauer von mindestens 12 Wochen) nicht berücksichtigt. Weiterhin ist zu bemerken, dass wissenschaftliche Studien, die den Anforderungen der evidenzbasierten Medizin genügen, zwar mit den bisher definierten Einzelsubstanzen in den Fertigpräparaten, nicht jedoch für einzelne Blütensorten (aktuell sind 14 Sorten Cannabisblüten verschreibungsfähig – siehe Tabelle 5) publiziert worden sind. Die Zulassungskriterien, die das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfARM) auf der Grundlage des § 21 Arzneimittelgesetz zum Nachweis der Wirksamkeit, der Unbedenklichkeit und der erforderlichen pharmazeutischen Qualität aufgestellt hat, können von Cannabisblüten nicht erfüllt werden. Zu den notwendigen Unterlagen, die ein Hersteller vorlegen muss, gehören umfängliche analytische, pharmakologische, toxikologische und klinische Prüfungen, Sachverständigengutachten, Fachinformationen, Kennzeichnungstexte, Angaben zur Verpackung sowie zu dem geplanten Pharmakovigilanz- und Risikomanagement-System97. Lediglich für die gegenwärtig in Deutschland zugelassenen und verkehrsfähigen Fertigarzneimittel, nicht jedoch für Cannabisblütensorten gibt es solche umfangreichen Daten unter anderem zur Sicherheit und Verträglichkeit. Aus Sicht der Autoren beruht die Zulassung von „medizinischem“ Cannabis auf Evidenz von niedriger Qualität, öffentlicher Meinung und politischem Willen. Die Missachtung der von deutschen und europäischen Arzneimittelbehörden geforderten Standards für die Zulassung eines Medikaments ist ein in Deutschland bisher einmaliger Vorgang. Auch die Bundesärztekammer hatte sich im Vorfeld der Gesetzesänderung gegen die Verschreibungsfähigkeit von Medizinalhanf ausgesprochen, da keine ausreichende wissenschaftliche Evidenz vorliegt98