Zusammenfassung Chronische Schmerzen sind die volkswirtschaftlich teuerste Krankheitsgruppe. Hierzu tragen mehr noch als direkte Behandlungskosten die mit chronischen Schmerzen verbundene deutlich erhöhte Quote an Arbeitsunfähigkeitstagen und Frühberentungen bei. Ein monokausales, auf mechanische Schädigung ausgelegtes Schmerzverständnis ist sowohl für die erfolgreiche Behandlung als auch für eine Prävention chronischer Schmerzen ungeeignet. Organisatorisch sind Netzwerke zwischen Betriebsärzten, Haus- und Fachärzten, Physiotherapeuten, Rehabilitationseinrichtungen und Kostenträgern wünschenswert, um durch eine frühzeitige und konsequente Behandlung und Rehabilitation die Chronifizierung an sich zu verhindern. Zügiges und konsequentes Case Management durch die Kostenträger ist ebenso ein entscheidender Prognosefaktor. Betriebsärzte können durch gezielte Intervention in Rückkehrergesprächen sowie mit Programmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung ebenfalls dazu beitragen, Chronifizierung von Schmerzzuständen zu verhindern. In der Arbeitsmedizin gibt es Forschungsbedarf insbesondere darüber, welche Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung bei chronischem Schmerz und Somatisierung effektiv sind. Ebenso gilt es Kriterien zu evaluieren, nach denen durch die Hausärzte und auch durch die zuständigen Betriebsärzte Patienten mit einem hohen Chronifizierungsrisiko schnell und ökonomisch identifiziert werden, um diese dann zeitnah in entsprechende Behandlungsprogramme einschleusen zu können. Von Seiten der Schmerzmedizin besteht nach wie vor Forschungsbedarf hinsichtlich der Rolle des Erwerbslebens im Rahmen des biopsychosozialen Models der Schmerzchronifizierung. Es gilt ein Verständnis dafür zu wecken, dass der Erhalt bzw. die Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit und-tätigkeit ein wesentlicher Teil des multimodal angelegten Behandlungskonzeptes bei chronischem Schmerz sein muss. Schlüsselwörter

· Chronischer Schmerz

· Bbiopsychosoziales Schmerzmodell

· Körperliche Einschränkung

· Erlebte Beeinträchtigung

· Wiedereingliederungsmanagement

· Chronic pain syndrome

· Biopsychosocial pain model

· Physical impairment

· Disability

· Reintegration management

Einleitung

Nach wie vor besteht in Deutschland Optimierungsbedarf hinsichtlich der beruflichen Reintegration chronischer Schmerzpatienten. Ein Problem dabei ist immer noch ein mechanistisches Krankheitskonzept (Verschleiß) in den Köpfen der Betroffenen, aber auch ihrer Ärzte, was zu dysfunktionalen Lösungsversuchen (Schonung) führt.

Die Prävalenz chronischer Schmerzen liegt in Deutschland bei gut 17 %, europaweit bei fast 20 % (dies entspricht rund 130 Millionen Menschen in Europa und knapp 12 Millionen Menschen in Deutschland). Über 80 % aller Menschen in Deutschland klagen mindestens einmal im Leben über Rückenschmerzen. Schmerzen als solches kosten nicht nur Lebensqualität, sondern haben auch ökonomisch ihren Preis in den USA werden jährlich dafür rund 210 Milliarden Dollar ausgegeben. In Deutschland werden die indirekten Kosten für Schmerzen des muskulo-skelettalen Systems und Kopfschmerzen durch Arbeitsausfälle und Frühverrentung auf jährlich ca. 18 Milliarden Euro geschätzt, für chronische Schmerzen bis auf 29 Milliarden Euro.1 Damit sind die chronischen mäßigen bis starken Schmerzen ein höherer Risikofaktor in Bezug auf die Arbeitsfähigkeit als die eigentlich mehr im Bewusstsein der Öffentlichkeit stehenden Faktoren Body-Mass-Index (BMI), Alkoholmissbrauch und Nikotinabhängigkeit.2 Und nicht nur das, chronische Schmerzen erhöhen auch das Suizidrisiko. Dieses Risiko ist bei Patienten mit chronischen Schmerzen doppelt so hoch wie im Durchschnitt der Bevölkerung.3

Etwa 70 % der Patienten mit chronischen Schmerzen werden vom Hausarzt betreut, 27 % vom Facharzt für Orthopädie. Nur 2 % der Patienten in Deutschland werden durch einen qualifizierten Schmerzmediziner betreut. In Deutschland stehen etwa 1 Million chronischen Schmerzpatienten (wo der Schmerz praktisch selbst zur Erkrankung geworden ist) etwa 1500 Schmerzmediziner gegenüber. Damit ist von einer deutlichen Unterversorgung zu sprechen.1 In Deutschland wurde im Jahre 1996 die Zusatzbezeichnung Spezielle Schmerztherapie eingeführt, die jeder klinisch tätige Facharzt erwerben kann. Diese Zusatzbezeichnung macht aber nicht deutlich, dass die wesentlichen Aufgaben des Schmerzmediziners in der biopsychosozialen Evaluation des Schmerzpatienten liegen und somit die Tätigkeit nicht rein therapeutisch ausgerichtet ist.

Unverändert besteht in Deutschland Optimierungsbedarf hinsichtlich der beruflichen Reintegration chronischer Schmerzpatienten: Ein Problem stellt dabei das immer noch in den Köpfen der Patienten (und Therapeuten) im Vordergrund stehende mechanistische Krankheitskonzept (Verschleiß) dar, welches zu dysfunktionalen Lösungsversuchen (Schonung) führt.

Chronifizierung von Schmerzen

Chronische Schmerzen können durch neurobiologisch verankerte Lernvorgänge zu einer eigenständigen Erkrankung werden.4

An dieser Stelle wollen wir dies exemplarisch am Beispiel des chronifizierten Rückenschmerzes darstellen. Es gibt kaum ein Krankheitsbild, das in Bezug auf die Prävalenz und die Inzidenz sowie in Bezug auf die resultierenden Kosten eine derart ansteigende Tendenz aufweist wie muskulo-skelettale Beschwerden und insbesondere Rückenschmerzen. So ist im Vergleich zu anderen chronischen Krankheiten die Zahl der rückenschmerzbedingten Krankheitstage in den letzten 30 Jahren mindestens um den Faktor 10 angestiegen. Daher ist offensichtlich zu trennen zwischen einer (nicht vorhandenen) Epidemie von Rückenschmerzen und einer (zunehmenden) Epidemie von subjektiven Beeinträchtigung durch Rückenschmerzen.5 Die Objektivierbarkeit der Ursachen von Rückenschmerzen ist nach wie vor ein großes Problem. Sie wird erheblich erschwert durch die Komplexität der spinalen Innervation und der biomechanischen Funktionszusammenhänge im Bereich der Lendenwirbelsäule. Die in bildgebenden Verfahren gefundenen Veränderungen müssen nicht notwendigerweise mit den Schmerzen in Verbindung stehen (eine Ausnahme bilden eindeutig radikulär bedingte Schmerzen). Der Schmerz ist als subjektives Wahrnehmungsphänomen nicht durch radiologische Verfahren nachweisbar. Boos et al. konnten 1995 nachweisen, dass auch bei 85 % von schmerzfreien Kontrollpersonen in einer MRT-Untersuchung relevante Befunde nachzuweisen waren.6 Dies spricht einerseits für die hohe Sensitivität des Verfahrens, andererseits aber auch für eine sehr geringe Spezifität. Klinisch sinnvolle diagnostische Verfahren zeichnen sich sowohl durch eine hohe Sensitivität als auch durch eine hohe Spezifität aus. Ausgesprochen interessant war das Resultat, dass die Rate der falsch positiven Zuordnung durch die Hinzunahme psychologischer Parameter (Arbeitszufriedenheit!) von 24 auf 11 % gesenkt werden konnte.

Der beim Auftreten von Rückenschmerzen oftmals nicht mögliche Nachweis eines relevanten körperlichen Schadens ist als Hinweis darauf zu deuten, dass das ursprüngliche medizinische Pathologiemodell, das als Ursache für eine körperliche Störung nahezu immer eine körperliche Pathologie impliziert, für Schmerzstörungen offenbar nur wenig Gültigkeit besitzt.7, 8 Dementsprechend ist die Abgrenzung von Somatisierungsstörungen nicht immer einfach.

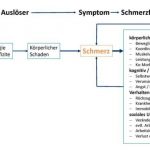

Somit ist die Beteiligung psychologischer Faktoren bei der Schmerzerkrankung unbestritten. Gerade bei chronischen Erkrankungen treten im Verlauf der Krankheitsgeschichte die ursprünglich krankheitsauslösenden Faktoren eher in den Hintergrund und die Krankheitsbewältigung determiniert den weiteren Verlauf. Aus Sicht der Verhaltensmedizin wird das traditionelle (Virchowsche) Pathologiemodell abgelöst von einem sogenannten Folgemodell7, wobei die aus dem Symptom Schmerz resultierenden Konsequenzen auf unterschiedlichen Ebenen für die Aufrechterhaltung der chronischen Symptomatik verantwortlich sind (Abbildung 1). Es entsteht schließlich ein eigenständiges Krankheitsbild. Dieses ist geprägt durch Auswirkungen auf der körperlichen Ebene (z. B. körperliche Dekonditionierung), psychische Beeinträchtigungen (Angst, Depressivität), Veränderungen im Verhalten (Schon- und Vermeidungsverhalten), inadäquate Krankheitsbewältigung sowie die gravierenden sozialen Auswirkungen (Arbeitsplatzverlust, soziale Isolation).9 Somit ist davon auszugehen, dass mit fortschreitender Chronifizierung von Schmerzen die Bedeutung psychologischer Mechanismen für die Aufrechterhaltung dieser Schmerzen zunimmt. Der Einfluss dieser psychischen Prozesse (z. B. Aufmerksamkeit, Lernen, kognitive Bewertung, emotionale Aktivierung usw.) auf das Schmerzgeschehen ist sicherlich sehr komplex. Dabei ist zu differenzieren zwischen den Mechanismen, die Schmerzen auslösen können und solchen, die für ihre Aufrechterhaltung verantwortlich sind. Beim Beginn der Erkrankung wirken sicherlich eher exogene Faktoren auslösend, beispielsweise die körperliche Belastung am Arbeitsplatz, während die psychosozialen Variablen bei rezidivierender und schließlich chronifizierender Erkrankung in den Vordergrund treten. Letztendlich sind drei generell wirksame Chronifizierungsmechanismen gegenwärtig bekannt. Um bei unserem gewählten Beispiel, den chronischen Rückenschmerzen, zu bleiben, sind dies Arbeitsplatzbedingungen, Beeinträchtigungserleben sowie Angst- und Vermeidungsverhalten.

Aus der klassischen pathologisch-orientierten Sicht mag zunächst ein plausibler kausaler Zusammenhang zwischen Arbeitsplatzbedingungen und dem Auftreten von Rückenschmerzen existieren.10 Allerdings liegen in der Literatur viele ernst zu zunehmende Hinweise dafür vor, dass ein direkter Zusammenhang zwischen objektiver Arbeitsbelastung und dem Auftreten von Rückenschmerzen eher nicht besteht. Wenn es einen solchen Zusammenhang gäbe, dann hätte aufgrund der Erleichterungen in Bezug auf mechanische belastende Arbeit die ansteigende Prävalenz von Rückenschmerzen in den entwickelten Industrieländern in den letzten Jahrzehnten gebremst werden müssen.11 Für die Vereinigten Staaten wurde feststellt, dass viele nachhaltige Bemühungen um eine Verbesserung der ergonomischen Situation am Arbeitsplatz zwar hohe Kosten verursacht haben, die Prävalenz von Rückenschmerzen wurde jedoch nicht eingedämmt. Zu dieser Problematik gibt es hervorragende Längsschnittuntersuchungen zum Zusammenhang von beruflichen Risikofaktoren und Rückenschmerzen.12, 13, 14 All diese Studien geben einen Hinweis darauf, dass Arbeitsunzufriedenheit zu einer subjektiven Überschätzung der objektiven Arbeitsbelastung führt.

Jetzt kommt der Begriff subjektiv erlebte Beeinträchtigung (disability) ins Spiel. Es ist eine allgemeine klinische Erfahrung, dass bei Akutschmerzpatienten mit offensichtlich ähnlichen körperlichen Befunden (beispielsweise nach vergleichbaren Operationen) der postoperative Schmerz in sehr unterschiedlicher Weise berichtet wird. Auch der Analgetikaverbrauch als Indikator für die Schmerzintensität kann sehr unterschiedlich sein. Aus diesem Grund differenziert man die folgenden Parameter:

· Schmerzerleben (objektive Schmerzintensität, Schmerzdauer, Häufigkeit der Medikamenteneinnahme, Dosis)

· objektiv messbare körperliche Einschränkungen (Physical Impairment)

· Subjektiv erlebte Beeinträchtigungen bei Alltagstätigkeit (disability).

Nun ist seit Ende der 90-er Jahre bekannt, dass alle drei aufgezählten Parameter relativ eigenständige Ebenen des Krankheitsgeschehens sein können.15 Mit einer zunehmenden Schmerzchronifizierung können diese Parameter unabhängig voneinander werden. Ein Kennzeichen der erheblichen Schmerzchronifizierung ist daher, dass bei diesen Patienten eher geringe pathologische Abweichungen im Rahmen der Untersuchung auf der einen Seite einer hohen subjektiven Schmerzintensität und einer ausgeprägten Beeinträchtigung der Verrichtung alltäglicher Aktivitäten auf der anderen Seite gegenüberstehen. Das Ausmaß der disability wird offensichtlich mehr von psychischen als von körperlichen Faktoren beeinflusst. Unter disability kann also das subjektive Erleben (Bewerten) verstanden werden. Es beeinflusst stark das Schmerzverhalten. Somit sind z. B. auch Arbeitsunfähigkeit oder die Inanspruchnahme des Gesundheitssystems Parameter der disability. Wie ausgeprägt sich jemand beeinträchtigt fühlt (und sich entsprechend verhält), hängt nicht allein von der Schwere der Erkrankung ab, sondern zusätzlich von dem Ausmaß der erlebten Kompensationsmöglichkeiten, von der subjektiven Verfügbarkeit von Hilfsmitteln und dem Umfang, in welchem die Patienten gelernt haben, Einschränkungen beispielsweise der Beweglichkeit durch veränderte Bewegungsabläufe auszugleichen.

Subjektive Patientenbewertungen sind für die Prognose der Entwicklung der chronischen Schmerzkrankheit von außerordentlich großer Bedeutung.16 Dabei sind diese Einschätzungen in der Regel nicht vom pathologischen Befund abhängig, sondern werden wohl eher durch Vorstellungen des Patienten über die Art der Erkrankung und ihre potentiellen Auswirkung sowie der möglichen Behandelbarkeit beeinflusst.

Beispielsweise sind die typischen Rückenschmerzpatienten häufig davon überzeugt, dass Aktivität und Bewegung dem Rücken schadet und dadurch Schmerz verursacht oder verstärkt wird. Daraus entwickelt sich eine gelernte Assoziation zwischen Schmerz einerseits und körperlicher Aktivität andererseits (kognitiv vermittelt). Als Konsequenz auf diese Überzeugung reagieren die Patienten in der Regel mit einer durch Angst motivierten Vermeidung von Bewegung und Belastung. Die Angst vor Schmerz also lässt eine hohe Motivation zur allgemeinen Vermeidung potentiell schmerzhafter Aktivitäten entstehen und führt schließlich zu einer erheblichen Immobilisierung.17

Die Vorstellung eines sich eventuell verstärkenden Schmerzes behindert die körperliche Aktivität schließlich mehr als die objektiv vorhandenen körperlichen Beeinträchtigungen. Die Vermeidung von Bewegung führt dann langfristig zu einer zunehmenden Dekonditionierung, Fehlhaltung, zu Koordinationsstörungen sowie erheblichen Schwächen wichtiger Muskeln. Neben diesen dann auch objektivierbaren Veränderungen auf der körperlichen Ebene hat der Prozess auch psychosoziale Konsequenzen und führt im Sinne eines Circulus vitiosus zu einer Zementierung der Krankenrolle und zu weiterem Vermeidungsverhalten.

Neben den patientenbedingten Chronifizierungsfaktoren spielen natürlich gesellschaftliche Rahmenbedingungen, insbesondere die Gesundheitsversorgung und das Sozialsystem, eine nicht unwesentliche Rolle im Rahmen des Chronifizierungsprozesses. Das aktuelle medizinische Versorgungssystem unterstützt durchaus die Überlegungen des Patienten (Laien-Theorie) und stützt somit ein Modell der lokalen Pathologie.18 Die Heilung wird ausschließlich durch passive Maßnahmen sowie Krankschreibung erreicht.

Aber auch die lokalen Bedingungen des Arbeitsmarkes sowie die aktuellen sozialpolitischen Regelungen für den Krankheitsfall sind hier zu benennen. Es gibt eindeutige Untersuchungen, die belegen, dass Patienten mit geringer Schulbildung und fehlender beruflicher Qualifikation eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, in das Berufsleben reintegriert zu werden. Dies wird u. a. dadurch bedingt, dass körperlich gering belastende Tätigkeiten bzw. Teilzeitbeschäftigungen auf dem Arbeitsmarkt seltener zu finden sind. Dies führt bei bereits beeinträchtigten Patienten zu einem erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt.

In einer bemerkenswerten Untersuchung aus dem Jahr 1996 konnten Keel et al. einen Summationseffekt der verschiedenen Risikofaktoren nachweisen. Die Arbeitsgruppe untersuchte die Behandlungseffektivität eines multimodalen Programms zur Behandlung des chronischen Lumbalsyndroms in der Schweiz. Dabei erwiesen sich insbesondere Gastarbeiter als Patientengruppe mit den schlechtesten Therapieergebnissen. Die Arbeitsgruppe zeigte, dass eine Akkumulation negativer Faktoren innerhalb dieser Patientengruppe (körperliche Schwerstarbeit, schlechtes Ausbildungsniveau und geringe Arbeitszufriedenheit) letztendlich für diesen Effekt verantwortlich war.19 Für viele Patienten ist es darüber hinaus für eine Umschulung zu spät. Ein durch höheres Lebensalter, schlechtes Bildungsniveau oder Rückenvorschädigung bedingte geringe Zugänglichkeit zu einem Arbeitsplatz ist daher vermutlich auch ein wesentlicher Faktor für die Schmerzchronifizierung (zumindest für den Rückenschmerz). Arbeitslosigkeit als Begriff ist in der Gesellschaft insgesamt negativ bewertet. Für den Begriff Krankheit trifft das so nicht zu und das Sozialsystem bietet im Krankheitsfall größere Sicherungen als im Falle der Arbeitslosigkeit. Über den Einfluss der Arbeitslosigkeit selbst als Krankheitsursache bzw. als Chronifizierungsfaktor wurde unlängst von einer Münchener Arbeitsgruppe ausführlich berichtet.20

Selbstverständlich spielen auch Versorgungsmängel für den Prozess der Schmerzchronifizierung eine Rolle. Neben der eher späten Überweisungspraxis niedergelassener ärztlicher Kollegen, durch den der Chronifizierungsprozess schon vorangetrieben wird, ist hier insbesondere die Abgrenzung und die Verantwortlichkeitsdiffusion der verschiedenen Leistungsträger (Krankenkassen, Rentenversicherungsträger, Berufsgenossenschaften) zu bemängeln, die dazu führt, dass wertvolle Zeit durch die Klärung von Zuständigkeiten (Kostenübernahme der Behandlung) verloren geht.7

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Schmerz im traditionellen Verständnis als direkter Ausdruck einer organischen Schädigung galt, dessen Intensität dem Ausmaß der Schädigung proportional ist. Schmerz kann nach aktuellem Verständnis als psychophysisches Gesamtereignis aufgefasst werden. An dessen Entstehung, Aufrechterhaltung und möglicher Chronifizierung sind neben körperlichen auch verhaltensmäßige, kognitive und affektive Komponenten beteiligt.

Pathophysiologische Überlegungen

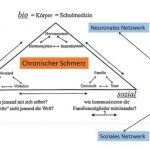

Selbstverständlich ergibt sich die Frage nach den neurobiologischen Grundlagen der gerade geschilderten Abläufe im Prozess der Schmerzchronifizierung. Dazu muss man sich sämtliche Komponenten betrachten, die an der Schmerzverarbeitung beteiligt sind (Abbildung 2). Dementsprechend finden sich funktionelle und strukturelle Veränderungen, die sowohl mit einem verstärkten Aktivierungsmuster von verschiedenen, mit dem Schmerzempfinden assoziierten Hirnarealen und mit einer Veränderung der zentralen Somatotropie einhergehen.21 Dabei lässt die verstärkte funktionelle Konvektivität von Gehirnarealen, in welchen Angst, Motivation und Erinnerung verarbeitet werden, durchaus eine prädiktive Aussage zu, ob sich aus einer akuten Lumbago chronische Rückenschmerzen entwickeln.22, 23 Die Art und Weise des zentralen Verarbeitungsmusters trägt mit zu dem Chronifizierungsprozess bei. Auch auf spinaler Ebene können tiefgreifende Veränderungen auftreten, die einen zentralen Sensibilisierungsprozess begünstigen. Dazu gehören die Expression von N-methyl-D-Aspartat (NMDA)-Rezeptoren und spannungsabhängigen Ca++-Kanälen in den Neuronen des Hinterhorns, die proinflammatorische Aktivität von Microglia und die Reduktion der serotonergen und noradrenergen Schmerzhemmung.24 Auch im peripheren Nervensystem können anhaltende Aktivierungsmuster zur Aufrechterhaltung des Schmerzustandes beitragen25, dabei wird dem nerve growth factor NGF) eine besondere Rolle zugewiesen.26 Das Schmerzgedächtnis umfasst das gesamte System, das externe und interne noxische und nicht-noxische Reize maladaptiv verarbeitet. Ob und in welchem Ausmaß die hier nur angerissenen Sensibilisierungsvorgänge entstehen, hängt von somatischen und psychologischen aber auch von sozialen Faktoren ab! Wichtig ist ebenfalls die Erkenntnis, dass die epigenetische Regulation als Brücke zwischen genetischen Faktoren und Umweltfaktoren nicht nur durch pharmakologische, sondern auch durch nicht-pharmakologische Interventionen beeinflusst werden kann.4 Soziale Ausgrenzung und Zurückweisung führen ähnlich physikochemischen Reizen zu einer Aktivierung verschiedener, mit dem Schmerzempfinden assoziierter Gehirnareale (anteriorer Gyrus cinguli, medialer präfrontaler Cortex, somatosensorischer Cortex), woraus sich ein Erklärungsmodell für die Entstehung psychogener Schmerzanteile ergibt.27, 28

Probleme der Wiedereingliederung häufige Komorbidität

Eine Komorbidität zwischen der psychischen Gesundheit, dem Substanzgebrauch und dem chronischen nichtmalignen Schmerz ist bekannt und trägt erheblich zur Disability der Patienten und den oft deprimierenden Behandlungsergebnissen bei. Studien an depressiven Patienten im ambulanten Setting zeigten Prävalenzraten für chronischen Schmerz zwischen 40 bis 85 %.29, 30 Die Häufigkeit von chronischen Nacken/-Rückenschmerzen betrug 29,3 % bei Patienten, die Kriterien für das Vorliegen einer psychischen Erkrankung im weitesten Sinne in den vergangenen 12 Monaten erfüllten, 34,5 % unter denjenigen mit einer Depression, 31,4 % unter denjenigen mit einer Angststörung und 23,4 % unter denjenigen mit einem Substanzmissbrauch, im Vergleich zu 15,9 % unter denjenigen, die die Kriterien für das Vorliegen einer psychischen Störung nicht erfüllten.31 63 % der depressiven Personen berichteten auch über das Vorliegen von chronischen Schmerzen.32 Einige Studien zeigen eine Häufung von chronischen Schmerzstörungen bei Patienten mit Substanzabhängigkeit.33, 34, 35 Eine hohe Schmerzintensität ist mit einem ungünstigen Outcome einer depressiven Störung verbunden30, und das parallele Auftreten sowohl von chronischen Schmerzen als auch der Depression ist mit größeren Gefühlsstörungen und einer deutlichen Verschlechterung der Lebensqualität verbunden im Vergleich zu Patienten, die nur ein Kriterium erfüllten.29, 30, 32 Einige Studien konnten die individuellen Effekte von psychischen Störungen und chronischen Schmerzen auf Arbeit und das Ergebnis der Wiedereingliederung nachweisen. Depression und/oder depressive Symptome sind mit einer erhöhten Häufigkeit von Arbeitsunfähigkeit36, 37, 38, 39, 40 verbunden (reduzierte Produktivität, reduzierter Enthusiasmus bei der Arbeitssuche, wenig ambitioniert bei der Jobauswahl41 und höhere Arbeitslosenquoten.36 In ähnlicher Weise sind chronische Schmerzen mit schlechten Wiedereingliederungsergebnissen assoziiert, einschließlich der erhöhten Anzahl an krankheitsbedingten Fehltagen bei Patienten mit häufigen Kopfschmerzen.44 Bei Migräneerkrankungen konnte ebenfalls eine reduzierte Produktivität und ein gehäufter erkrankungsbedingter Ausfall am Arbeitsplatz nachgewiesen werden.42, 45 Die Häufigkeit von Arbeitslosigkeit und Arbeitsausfalltagen bei Personen mit chronischem Rückenschmerz ist gesichert. 46, 47

Diagnostik und Therapie als Wiedereingliederungsvoraussetzung

Die exakte Diagnostik von chronischen Schmerzerkrankungen ist die entscheidende Voraussetzung für erfolgreiche Therapieansätze und Wiedereingliederung der Betroffenen in das Erwerbsleben. Die wesentliche Aufgabe des Schmerzmediziners besteht damit in diagnostischer Aktivität (und deshalb sollte nicht mehr von Schmerztherapie sondern von Schmerzmedizin gesprochen werden). Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Schmerzanamnese, die sich an dem bekannten bio-psycho-sozialen Modell von George L. Engel orientiert48 (Abbildung 3 und 4). Während die biomedizinische Vorgehensweise nach den mit dem Schmerzsyndrom verbundenen strukturellen Änderungen sucht, orientiert sich die psychosoziale Vorgehensweise an der Frage nach Funktion und damit an dem Patienten in seiner Gesamtheit. Damit lautet die Frage nicht nur: Um welche Schmerzen handelt es sich?, sondern auch um Wer hat diese Schmerzen und wie geht der Patient damit um?49 Auch bei anatomisch gut begründbaren Schmerzen kommt es zu umfassenden psychosozialen Wechselwirkungen, zu deutlichen Veränderungen des Lebensstils und zu einer (verständlichen) Interpretation der Situation durch den Patienten. Das Ergebnis der Interpretation hängt selbstverständlich von den Überzeugungen des Patienten weitgehend ab. Experimentell konnte gezeigt werden, dass schon vorbestehende Erwartungen und Überzeugungen an der Entscheidung, ob ein Reiz als schmerzhaft oder harmlos bewertet wird, wesentlich beteiligt sind.50 Dem Patienten kommt eine wesentliche Rolle bei der Therapieplanung zu. Dies gelingt am besten, wenn sich der Patient als Person erkannt und angenommen fühlt.48 Im Erstgespräch zur Therapieplanung ist somit den interpersonalen Aspekten (den Patienten und den Schmerz annehmen), den edukativen Aspekten (Krankheitseinsicht) sowie motivationalen Aspekten Rechnung zu tragen. Die Schmerzreduktion ist nicht das alleinige Ziel der Therapie, sondern auch Mittel zum Zweck. Von entscheidender Bedeutung ist ein Wechsel der Sichtweise von einem rein kurativ oder symptomatisch ausgerichteten Ansatz hin zu einem die Eigenverantwortung stärkenden rehabilitativ geprägten Ansatz. Dabei hat sich eine gut strukturierte multimodale Therapie mit interdisziplinärem Ansatz und hoher Intensität (> 100 Stunden) bewährt. Im Mittelpunkt dieser Therapieform steht die Wiederherstellung der körperlichen und sozialen Leistungsfähigkeit. Ebenso spielen verhaltens- und psychotherapeutische Interventionen eine Rolle.51

Die Rolle der Pharmakotherapie ist in der Schmerzmedizin in den letzten Jahren deutlich differenzierter geworden. Dabei hat die klinische Unterscheidung zwischen nozizeptiven, neuropathischen und inflammatorischen Schmerzen zu unterschiedlichen pharmakotherapeutischen Ansätzen geführt. Nozizeptive Schmerzen werden überwiegend mit nichtsteroidalen Antiphlogistika (NSAR), Coxiben und Opioiden behandelt. Bei neuropathischen Schmerzen kommen überwiegend trizyklische Antidepressiva, moderne Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer sowie Antikonvulsiva (vorwiegend Gabapentinoide) zum Einsatz. Einige Opioide (Tramadol und Tarpentadol) haben ein duales Wirkprinzip (Agonismus am µ-Rezeptor und monoaminerge Effekte). Bei Allodynie kommt auch eine lokale Therapie in Betracht (Lidocain 5 % bzw. Capsaicin 8 %). Bei inflammatorischen Schmerzen werden neben NSAR und Opioiden auch Glukokortikosteroide und DMARD (Disease Modifying Antirheumatic Drugs) eingesetzt.

Bedauerlicherweise können bei neuropathischen Schmerzen kaum 50 % der betroffenen Patienten zufriedenstellend medikamentös behandelt werden52, wobei auch unerwünschte Nebenwirkungen oft eine Rolle spielen.

Das Risiko der Toleranz- und Abhängigkeitsentwicklung ist im Rahmen der Therapie mit Opioiden nicht unerheblich. Dementsprechend sollte ein zurückhaltender Einsatz dieser Präparate bei Nicht-Tumor-Schmerz erfolgen.53 Die wesentlichen nichtmedikamentösen Verfahren in der Behandlung chronischer Schmerzzustände sind psychologische-verhaltenstherapeutische Ansätze, Physio-, Ergo- und Sporttherapie, komplementärmedizinische Verfahren und Verfahren der Neuromodulation (elektrisch und pharmakologisch).54 Letztere Verfahren dürfen nicht isoliert betrachtet werden, sondern haben ihren berechtigten Platz in der Therapie chronischer Schmerzustände, die konventionell nicht beeinflussbar sind im Rahmen eines multimodal angelegten Therapieansatzes.55 Die erforderlichen Implantate stellen keine Kontraindikation für eine Wiedereingliederung in das Erwerbsleben dar. Es konnte kürzlich gezeigt werden, dass chronische Schmerzpatienten unter einer neuromodulativen Therapie bezüglich der erreichbaren Lebensqualität deutlich von einem Erhalt bzw. von der Wiedereingliederung in das Erwerbsleben profitieren.56 Auch Patienten, die ausschließlich multimodal behandelt wurden, profitierten vom Arbeitsplatzerhalt bzw. von der Wiedereingliederung bezüglich der gemessenen Lebensqualität, allerdings war ein größerer Teil dieser Patienten trotz aller Bemühungen nicht wiedereinzugliedern bzw. schon vor der multimodalen Schmerztherapie aus dem Erwerbsleben ausgeschieden.

Im Rahmen der neuromodulativen (operativen) Schmerztherapie ist leider zu beobachten, dass die Patienten eher spät (häufig zu spät) zum entsprechenden Fachspezialisten überwiesen werden. Eine fortgeschrittene Chronifizierung verschlechtert die Erfolgsaussichten sämtlicher neuromodulativer Maßnahmen infolge der fast regelhaft zu konstatierenden erheblichen psychischen Komorbidität (Persönlichkeitsveränderung, Depression, Opiatfehlgebrauch und abhängigkeit). Durch eine vor- oder nachgeschaltete multimodale Schmerzbehandlung ggf. in Kombination mit einem qualifizierten Opiat-Entzug können sich jedoch sinnvolle neuromodulative Therapieoptionen ergeben. Für Deutschland ist einzuschätzen, dass neuromodulative Verfahren zur Therapie schwerer chronischer Schmerzustände eher zurückhaltend Anwendung finden. Bei richtiger und kritischer Indikationsstellung führen sie auch in Bezug auf den Erhalt der Erwerbsfähigkeit zu günstigen Ergebnissen.56 Einer der Väter der Neuromodulation in der Schmerztherapie, der kürzlich verstorbene kanadisch-indische Neurochirurg K. Kumar formulierte es so: Neuromodulation must be part of an overall treatment plan to manage chronic pain, and must engage health care professionals, patients and health insurance companies in supporting a return to employment, if possible.57

Praktische Aspekte der Wiedereingliederung

Die sozialmedizinischen Folgen chronischer Schmerzerkrankungen wurden oben bereits analysiert, sie gehören zu den teuersten Erkrankungen in den industrialisierten Ländern. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Pathologien und der differenzierten Risikofaktoren für eine Chronifizierung fällt es schwer, hier allgemeingültige Aussagen zu treffen. Folgende Punkte sollten bei der Auswahl des Arbeitsplatzes beachtet werden:

· Welche objektivierbaren körperlichen Einschränkungen bestehen?

· Gibt es kognitive Beeinträchtigungen durch eine psychische Komorbidität, schmerzbedingt oder als Nebenwirkung einer laufenden Pharmakotherapie?

· Gibt es eine stressbedingte Verschlechterung der Schmerzsymptomatik?

Prinzipiell hat die berufliche Reintegration für chronische Schmerzpatienten einen hohen gesundheitsfördernden Stellenwert. Die gedankliche und emotionale Fixierung auf den Schmerz sind zentrale Elemente des Chronifizierungsprozesses, die durch das Ausscheiden aus dem Erwerbsleben (Frühverrentung) sehr gefördert werden. Die berufliche Tätigkeit bietet dagegen die Chance auf Erhalt der Alltagsstruktur (siehe auch Abbildung 3), von Selbstwirksamkeitserleben und sozialen Kontakten. Selbst eine stabile (!) Dauermedikation mit retardierten Opioiden spricht nicht gegen eine berufliche Reintegration.53, 54 Auch Tumorpatienten profitieren oft davon, unter einer stabilen Opioid-Medikation (ggf. intrathekale Applikation mittels voll implantierbarer programmierbarer Schmerzpumpe) weiter berufstätig sein zu können.

Vor Ort gilt es zu beachten, die Arbeitsplätze ergonomisch so zu gestalten, dass schwere Belastungen in ungünstigen Positionen oder längere Zwangshaltungen vermieden werden. Auf regelmäßige Bewegungspausen insbesondere an Büro- und PC-Arbeitsplätzen, Callcentern u.ä. ist zu achten. Dazu gehört auch die Schulung der Körperwahrnehmung durch Methoden wie funktionelle Entspannung, um dysfunktionale Anspannung rechtzeitig wahrnehmen und z. B. kleine Bewegungen oder Änderungen der Sitzposition gegenregulieren zu können. Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung sind zu nutzen. Bei kleinen und mittleren Unternehmen müsste ggf. dafür ein Kooperationspartner gesucht werden (z. B. örtliche Physiotherapiepraxis). Im Rahmen der Rückkehrgespräche nach Arbeitsunfähigkeit sollte geprüft werden, ob eine fachärztliche Schmerztherapie bisher überhaupt erfolgte. Waren die bisherigen Maßnahmen eher monokausal ausgerichtet oder wurde nach einem biopsychosozialen Konzept vorgegangen? Wurde interventionell oder operativ schmerztherapeutisch eingegriffen? Rehabilitationsmaßnahmen werden leider häufig erst eingeleitet, wenn sich die Prognose für die Erwerbstätigkeit durch fortgeschrittene Chronifizierung deutlich verschlechtert hat. Hier hat der Arbeitsmediziner die Möglichkeit, Weichen zu stellen.58

Organisatorisch wären Netzwerke zwischen Betriebsärzten, Haus- und Fachärzten, Physiotherapeuten, Rehabilitationseinrichtungen und Kostenträgern unter Einbeziehung der Arbeitgeber wünschenswert, um durch eine frühzeitige und konsequente Behandlung sowie Rehabilitation die Chronifizierung an sich oder deren Fortschreiten zu verhindern (Abbildung 5). Der Arbeitgeber ist primär für den Erhalt der Gesundheit und der Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten in der Mitverantwortung. Zügiges und konsequentes Case Management durch die Kostenträger ist ebenso ein entscheidender Prognosefaktor. Leider erschweren die gegenwärtigen Strukturen des Gesundheits- und Sozialsystems mit ihren verschieden Säulen und differenten Kostenträgern die Bildung solcher Cluster. Ob sich diese Situation durch eine integrationsorientierte berufliche Rehabilitation im Sinne einer Tertiärprävention verändern wird, bleibt abzuwarten.59, 60 Auch im Ausland stellt sich die Situation nicht anders dar, wie ein Blick in die USA zeigt.61, 6

Literatur

1. Dietl M, Korczak D. HTA-Bericht 111. Versorgungssituation in der Schmerztherapie in Deutschland im internationalen Vergleich hinsichtlich Über-, Unter- oder Fehlversorgung. DIMDI Köln 2011 (ISN18649645)

2. Langley P, Müller-Schwefe G, Nicolaou A et al. The impact of pain on labor fource participation, absenteeism and presenteeism in the European Union. J Med Econ 2010; 13: 662672

3. Tang N, Crane C. Suicidality in chronic pain: A review of the prevalence, risk factors and psychological links. Psychol Med 2006; 36: 575586

4. Karst M. Chronische Schmerzen ein Update. Anästh Intensivmed 2014; 55: 190197

5. Breivik H, Collett B, Ventafridda V e al. Survey of chronic pain in europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment. Eur J Pain 2006; 10: 287333

6. Boos N., Rieder R, Schade V et al. The diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging, work perception, and psychosocial factors. Spine 1995; 20: 26132625

7. Pfingsten, M, Hildebrandt J. Rückenschmerzen. In Schmerzpsychotherapie (Hrsg. Kröner-Herwig B, Frettlöh J, Klinger R, Nilges P), Springer Berlin, Heidelberg 2011, 431452

8. Waddell G. The back pain revolution. Churchill Livingstone Edinburgh 1998

9. Pfingsten M. Rückenschmerzen eine Frage psychologischer Haltungen. In: Prävention von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren (Hrsg. Radandt S, Grieshaber R, Schneider W), Monade Leipzig 1999, 2540

10. Schneider W. Rückenschmerz und Arbeitsplatz. In: Die Lendenwirbelsäule (Hrsg. Hildebrandt J, Pfingsten M), Urban & Fischer, München 2004, 4055

11. Bigos SJ, Battie MC. Acute care to prevent back disability. Clin Orthop 1987; 8: 212221

12. Bigos SJ, Battie MC, Spengler DM et al. A prospective study of work perceptions and psychosocial factors affecting back injury. Spine 1991; 16: 16

13. Lindström I, Öhlund C Nachemson A. Validity of patient reporting and predictive value of industrial physical work demands. Spine 1994; 19: 888893

14. Morlock M, Bonin V, Hansen I, Schneider E. Statistische und biomechanische Untersuchung. In: Prävention von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren (Hrsg. Radandt S, Grieshaber R, Schneider W), Monade Leipzig 1999, 364395

15. Waddel G, Somerville D, Henderson I, Newton M. Objective clinical evaluation of physical impairments in chronic low back pain. Spine 1992; 17: 617628

16. Pfingsten M, Hildebrandt J. Die Behandlung chronischer Rückenschmerzen durch ein intensives Aktivierungskonzept eine Bilanz von 10 Jahren. AINS 2001; 36: 580589

17. Pfingsten M, Leibing E, Harter W et al. Fear-avoidence behavior and anticipation of pain in patients with chronic low back pain. Pain Med 2001; 2: 259266

18. Raspe HH. Das erwerbsbezogene Leistungsvermögen. Gesundheitswesen 1994; 56: 95102

19. Keel P, Perrini C, Schütz-Petitjean. Chronifizierung von Rückenschmerzen, Schlussbericht des Nationalen Forschungsprogramms Nr. 26, B. Eular-Verlag Basel 1996

20. Herbig B, Dragano N, Angerer P. Health in the long-term unemployed. Deutsches ÄrzteblattInternational 2013; 110: 413419

21. Maihöfner C, Nickel FT, Seifert F. Neuropathische Schmerzsyndrome und Neuroplastizität in der funktionellen Bildgebung Schmerz 2010; 24: 137145

22. Baliki MN, Petre B, Torbey s et al. Corticostriatal functional connectivity predicts transition to chronic back pain. Nat Neurosci 2012; 15: 11171119

23. Apkarian AV, Hashmi JA, Baliki MN. Pain and the brain: Specificity and plasticity of the brain in clinical chronic pain. Pain 2011; 152: S49-S64

24. Denk F, McMahon S. Chronic pain: Emerging evidence for the involvement of epigenetics. Neuron 2012; 73: 435444

25. Hucho T, Suckow V, Joseph EK et al. Ca++/CaMKII switches nociceptor-sensitizing stimuli into desensitizing stimuli. J Neurochem 2012; 123: 589601

26. Schaible, HG, Ebersberger A, Natura G. Update on peripheral mechanism of pain: Beyond prostaglandins and cytokines. Arthritis Res Ther 2011; 13: 210

27. Eisenberger, NI, Lieberman MD, Williams KD. Does rejection hurt? An fMRI study of social exclusion. Science 2003; 302: 290292

28. Kross E, Berman MG, Mischel W et al. Social rejection shares somatosensory representations with physical pain. PNAS 2011; 108: 62706275

29. Arnow BA, Hunkeler EM, Blasey CM, et al. Comorbid depression, chronic pain, and disability in primary care. Psychosomatic Medicine 2006; 68: 262268

30. Bair MJ, Robinson RL, Katon W, et al. Depression and pain comorbidity: a literature review. Archives of Internal Medicine 2003; 163: 24332445

31. Von Korff M, Crane P, Lane M, et al. Chronic spinal pain and physical-mental comorbidity in the United States: results from the national comorbidity survey replication. Pain 2005; 113: 331339

32. Bao Y, Sturm R, Croghan T. A national study of the effect of chronic pain on the use of health care by depressed persons. Psychiatric Services 2003; 54: 693697

33. Brennan PL, Schutte KK, Moos RH. Pain and use of alcohol to manage pain: prevalence and 3-year outcomes among older problem and non-problem drinkers. Addiction 2005; 100: 777786

34. Mertens JR, Lu YW, Parthasarathy S, et al. Medical and psychiatric conditions of alcohol and drug treatment patients in an HMO: comparison with matched controls. Arch Internal Med 2003; 163:25112517

35. Rosenblum A, Joseph H, Fong C, et al. Prevalence and characteristics of chronic pain among chemically dependent patients in methadone maintenance and residential treatment facilities. JAMA 2003; 289: 23702378

36. El-Guebaly N, Currie S, Williams J, et al. Association of mood, anxiety, and substance use disorders with occupational status and disability in a community sample. Psychiatric Services 2007; 58: 659667

37. Goldberg RJ, Steury S. Depression in the workplace: costs and barriers to treatment. Psychiatric Services 2001; 52: 16391643

38. Kessler RC, Barber C, Birnbaum HG, et al. Depression in the workplace: effects on short-term disability. Health Affairs 1999; 18: 163171

39. Kessler RC, Greenberg PE, Mickelson KD, et al. The effects of chronic medical conditions on work loss and work cutback. J Occup Environmental Med 2001; 43: 218225

40. Mykletun A, Overland S, Dahl AA, et al. A population-based cohort study of the effect of common mental disorders on disability pension awards. Am J Psychiatr 2006; 163: 14121418

41. Zimmerman FJ, Katon W. Socioeconomic status, depression disparities, and financial strain: what lies behind the income-depression relationship? Health Economics 2005; 14: 11971215

42. Clarke CE, MacMillan L, Sondhi S, et al. Economic and social impact of migraine. QJM 1996; 89: 7784.

43. Whooley MA, Kiefe CI, Chesney MA, et al. Depressive symptoms, unemployment, and loss of income: The CARDIA Study. Arch Internal Med 2002; 162: 26142620

44. Fiane I, Haugland ME, Stovner LJ, et al. Sick leave is related to frequencies of migraine and nonmigrainous headache–The HUNT Study. Cephalalgia 2006; 26: 960967

45. Hu XH, Markson LE, Lipton RB, et al. Burden of migraine in the United States: disability and economic costs. Arch Internal Med 1999; 159: 813818

46. Duquesnoy B, Allaert FA, Verdoncq B. Psychosocial and occupational impact of chronic low back pain. Revue du Rhumatisme [English Edition] 1998; 65: 3340

47. Latham J, Davis BD. The socioeconomic impact of chronic pain. Disability Rehab 1994; 16: 3944

48. Engel GL. The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. Science 1977; 196: 129136

49. Borrell-Cario, F, Suchman AL, Epstein RM. The biopsychosocial model 25 years later: Principles, practice and scientific inquiry. Ann Fam Med 2004; 2: 576582

50. Wiech K, Lin CS, Brodersen KH et al. Anterior insula integrates information about salience into perceptual decisions about pain. J Neurosci 2010; 30: 1632416331

51. Pfingsten M, Arnold B, Nagel B, Irnich D. Effektivität intensiver multimodaler Schmerztherapieprogramme. Schmerz 2010; 24: 172176

52. Dworkin RH, O`Connor AB, Backonja M et al. Pharmacologic management of neuropathic pain: Evidence-based recommendations. Pain 2007; 132: 237251

53. 53AWMF-Register Nr. 145/003, Empfehlungen der S3 Leitlinie Langzeitanwendung von Opioiden bei nicht tumorbedingten Schmerzen LONTS Stand 01/15

54. Kretzschmar M, Kretzschmar S. Arbeitsmedizinische Relevanz neuromodulativer Verfahren zur Schmerztherapie. Prakt Arb Med 2010; 21: 613

55. Kretzschmar M: Erste Erfahrungen mit DRGS (dorsal root ganglion stimulation): eine neue Option zur Therapie chronischer neuropathischer Schmerzen. Ärztebl Thür 2015; 26: 2092012

56. Kretzschmar M, Kretzschmar S. Quality of life in patients with chronic pain after neuromodulative pain therapy (electrically, pharmacologically) which role plays the reintegration into employment? Neuromodulation 2015; 18: e330

57. Kumar K, Caraway DL, Rizvi S, Bishop S. Current challenges in spinal cord stimulation. Neuromodulation. 2014; 17 (Suppl 1): 2235

58. Köllner V. Chronischer Schmerz. In: Return to Work Arbeit für alle (Hrsg. Weber A, Peschkes L, de Boer WEL), Gentner Verlag Stuttgart 2015, 763770

59. Heipertz W. Der chronisch Kranke im Erwerbsleben eine kritische Einführung. In: Der chronisch Kranke im Erwerbsleben (Hrsg. Kraus T, Letzel S, Nowak D), Ecomed-Verlag München, Heidelberg, Landsberg, Frechen, Hamburg 2010, 1728

60. Weber A, Peschkes L, De Boer W. Return to Work Ausgangslage, Definition, Ziele. In: Return to Work Arbeit für alle (Hrsg. Weber A, Peschkes L, de Boer WEL), Gentner Verlag Stuttgart 2015, 2334

61. Institute of Medicine. Relieving Pain in America: A Blueprint for Transforming Prevention, Care, Education, and Research. Washington, DC: National Academy of Sciences; 2011

62. Tait RC. Editorial: Presenteeism and Pain: Psychosocial and Demographic Correlates of Employment and Disability. Pain Medicine 2013; 14: 16171618